Гуниб, август 1859-го: мир, перемирие или плен? 1 Часть

01.06.2020 15:11История Дагестана

Гуниб, август 1859-го: мир, перемирие или плен?

Патимат Тахнаева

Мы продолжаем серию публикаций об истории Дагестана и о дагестанцах, вошедших в историю.

Имам Шамиль обращается к турецкому султану за помощью (апрель 1859 г.)

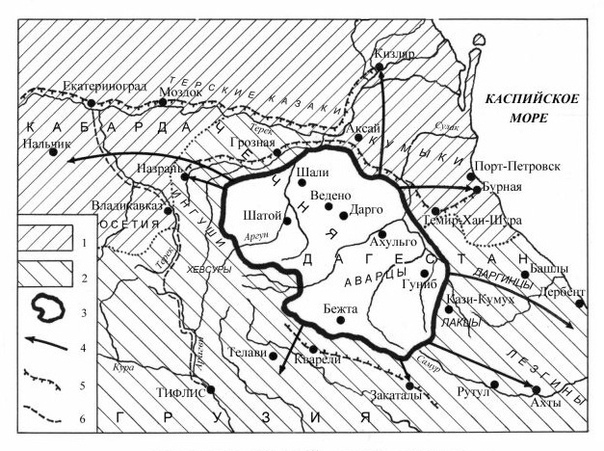

К началу лета 1859 г., потеряв Чечню и отступая вглубь Дагестана, имам мог получить шанс как-то выбраться из-под обломков имамата (а его крах был неизбежен и для имама особенно очевиден после падения его столицы Дарго-Ведено в апреле 1859 г.)

только с дипломатической поддержкой турецкого султана. Имам возлагал на помощь султана определенные надежды и в апреле 1859 г. писал ему о своем критическом положении. Как сообщал британский атташе из Константинополя, имам обращался к султану с просьбой сообщить ему, «предвидит ли Блистательная Порта войну с Россией в обозримом будущем, … которая позволит облегчить его положение и даст надежду на получение и оказание помощи, ибо в противном случае он вынужден положить конец кровопролитной войне». Письмо имама к султану о его намерении «положить конец кровопролитной войне» последний не читал, он просто не принял курьера имама.

Переговоры в Турции. Начало

В июле 1859 г. это письмо передал российскому консулу в Константинополе князю Лобанову-Ростовскому турецкий генерал Фархад-паша. А еще через несколько дней «Шамилев агент», незадачливый курьер имама, сам явился к российскому консулу и неожиданно «выразил ему желание своего доверителя вступить в переговоры и спросил, входит ли в виды Императорского правительства соглашение с Шамилем и на каких условиях?». Возможно, это была его личная инициатива — насколько известно, он не был уполномочен имамом вести какие-либо переговоры с российским послом в Османской империи. Между тем из Петербурга в Константинополь по телеграфу консулу незамедлительно был прислан ответ, что «по высочайшему повелению» он может выдать «Шамилеву агенту» пропуск в Тифлис (для следования далее в Дагестан), но об «условиях примирения с имамом» ему предложили обратиться непосредственно к князю Барятинскому, наместнику Кавказа, «облеченного достаточными полномочиями, чтобы прямо вступить в переговоры с Шамилем».

Решение князя А. И. Барятинского об «условиях примирения с имамом». Вскоре, в последних числах июля, князь Барятинский получил письма от императора, министра иностранных дел и военного министра, которые в один голос уверяли главнокомандующего прекратить вооруженное преследование имама и «решить вопрос мирными переговорами», дипломатически. Любопытно, что письмо с извещением об «агенте имама», который последовал из Константинополя обратно, в Дагестан, было отправлено императором князю Барятинскому из Петергофа 28 июля — тем днем, когда отступающий имам Шамиль совершил свой последний бросок и поднялся на Гуниб.

(Старый Гуниб)

Неожиданное указание Петербурга

Письма из Петербурга князя Барятинского несколько озадачили, если не раздосадовали: «Непонятно, как министры и сам государь могли придать значение примирению с имамом в то время, когда он, покинутый почти всеми своими приверженцами, укрылся в последнем своем укрытии?». К началу августа, тому времени, когда князь Барятинский получил эти письма, он не сомневался в том, что «роль имама была уже сыграна, оставалось ему одно из двух: или положить оружие добровольно, или предоставить решение своей участи последнему, кровавому бою. Единственным предметом переговоров могли быть теперь условия сдачи Гуниба».

Но в Петербурге его словно «не слышали». Даже после того, как была взята столица имамата, Дарго-Ведено (1 апреля 1859 г.), 20 апреля император Александр II писал князю Барятинскому: «Может быть, имеет начать секретные переговоры с Шамилем, чтобы выяснить, расположен ли он к полному подчинению, обещая ему прощение за все прошлые преступления и гарантируя ему независимое обеспеченное существование, но, естественно, вдали от Кавказа». Но князь Барятинский настаивал: «Нужно сломить силою оружия сопротивление; нужно, чтобы предводители горцев не подкупом, а невозможностью дальнейшей борьбы вынуждены были просить пощады, изъявить покорность, сдаться на волю победителя».

А вскоре, после тех июльских писем, 10 августа, князь Барятинский получил от императора еще одно письмо. К тому времени, уже информированный о триумфальном шествии войск по Аварии, император писал: «Что до Шамиля, то я с нетерпением ожидаю от Вас новостей о нем. …Персонаж, выдававший себя за агента Шамиля в Константинополе, должен вскоре прибыть к Вам, и Вы сможете проверить на месте правдивость его утверждений. Впрочем, все это дело во многом теряет свою значимость в свете последних событий». Император уже не скрывал, что «в свете последних событий» он потерял интерес к мирным переговорам с имамом. Тем не менее князь Барятинский, прибыв 18 августа на Кегерское плато, приступил к ним.

Первый этап переговоров (19–22 августа 1859 г.)

19 августа сын имама Газимухаммад выехал из Гуниба на переговоры с представителями князя Барятинского, полковником Лазаревым и Даниял-султаном, в сопровождении Гаджи-Али, Абдурахмана, Инквачил Дибира (все трое позже напишут воспоминания об этих событиях). Это была встреча, на которой представители сторон впервые говорили от имени имама и главнокомандующего. Абдурахман писал о прошедших переговорах очень коротко: «Имам отправил к ним своего сына Газимухаммада и наиба Дибира Аварского с мюридами. Через них было передано, что имам пойдет на перемирие с русскими, если они отпустят его в Мекку (букв.: освободят дорогу) вместе с семьей и некоторыми мюридами. В противном случае между ними ничего нет, кроме войны». Имам говорил не о заключении мира, речь шла только о «перемирии», то есть временном прекращении военных действий по соглашению сторон. Здесь важно понимать, чем перемирие отличается от мира — перемирие оставляет в силе притязания, послужившие поводом к войне: спор не окончен, война может повториться, во время перемирия военное положение сохраняется.

19 августа, выслушав условия перемирия, выдвинутые имамом, уже на следующий день, 20 августа, князь А. И. Барятинский письменно предложил ему эти же условия, по сути, согласившись со всеми требованиями имама. Они состояли из следующий пунктов: 1) «полное прощение», 2) «дозволение с семейством ехать в Мекку», 3) «путевые издержки и доставление его на место будут полностью обеспечены», 4) обещано «определить размер денежного содержания ему с семейством».

Обратите внимание, князь Барятинский, в свою очередь, предлагает имаму «прощение императора» (напомню, император писал в своем письме к князю от 20 апреля 1859 г. «обещая ему [имаму] прощение за все прошлые преступления»). Предложить заключение мира человеку, не являющемуся политической фигурой и главой легитимного государства (а имамат таковым не являлся), главнокомандующий не мог. В самом конце письма князь Барятинский ставил в известность, что ждет ответ на его предложение до 21 августа, и предупреждал о последствиях в случае невыполнения требований в срок: «Лишат его навсегда объявленных ему мною милостей». Но в чем заключались требования князя Барятинского? Имаму «со всеми находящимися при нем мюридами» даровалось «полное прощение» и «дозволение с семейством ехать в Мекку», но для этого «он и сыновья его должны дать письменное обязательство жить там безвыездно». И это соглашение необходимо было письменно скрепить в ставке князя Барятинского на Кегерских высотах.

Но имам не хотел ехать в ставку главнокомандующего. Он отправил туда своего друга Юнуса Чиркеевского на некие дополнительные переговоры, с которым передал Барятинскому важное письмо. В нем он обращался к князю с просьбой не беспокоить его на Гунибе в течение еще одного месяца, собираясь отправить нового гонца к турецкому султану «и чтобы до получения ответа русские ничего не предпринимали против Гуниба». Но Барятинский не мог на это пойти, хотя бы только потому, что стоять с 16-тысячной армией в горах еще один месяц у него просто не было средств. В конечном итоге два основных и невыполнимых встречных требования завели переговорный процесс в тупик: требование главнокомандующего явиться имаму Шамилю с сыновьями на Кегерское плато, в главный штаб, для заключения мирного соглашения и требование имама Шамиля предоставить ему месяц мирного пребывания на Гунибе.

Второй этап переговоров (22–25 августа 1859 г.)

22 августа имам прислал в ставку князя Барятинского официальный отказ от заключения мирного соглашения. Гаджи-Али писал, что по поручению Шамиля «Абдурахман, зять его, написал ответ главнокомандующему, что с мечом в руках они дожидаются русских». Сам Абдурахман писал, что имам Шамиль приказал ему написать в письме: «Если вы отпустите меня с семьей, детьми и с некоторыми из моих асхабов в хаджж, то между нами — мир и согласие, в противном случае — меч обнажен и рука тверда». Д. А. Милютин, начальник штаба, подтверждал: «Сверх всякого ожидания, ответ получен чрезвычайно дерзкий, в таком смысле: "Мы не просим у вас мира и никогда с вами не помиримся; мы просили только свободного пропуска на заявленных нами условиях; если последует на это согласие, то хорошо; если ж нет, то возлагаем надежды на всемогущего Бога. Меч отточен и рука готова!"».

Таким образом, переговоры «князь Барятинский — имам Шамиль», открытые 19 августа, закончились 22 августа. Провал переговоров стал причиной штурма Гуниба.

Штурм укреплений Гуниба. Картина Теодора Горшельта. 1867 год

Продолжение читайте в следующем номере