Был такой город

03.11.2012 00:00Наши поля были до самого озера Ак-Гель, где сейчас твой дом стоит. А виноградники таркинские до самой фабрики 3-го Интернационала доходили. И бахчи арбузные не забудь, это уже на караманах, где сейчас весь берег в пансионатах, гостиницах и дачах. Отец рассказывал, как еще маленьким ездил с матерью на наши поля. Еду отвозили ялчы — наемным работникам, по-нашему. Бабушка к поездке принаряжалась, сидела в дрожках в белом хабалае, перехваченном золотым поясом с камнями, на голове белый же кружевной тастар (бабка сама прекрасно вязала кружево, все таркинки были рукодельницами, золотошвейками) и обязательно брала с собой белый шелковый зонтик с кистями. С ним же и к роднику ходила. Кувшин, значит, на плечо, зонт над головой — идет за водой. Мне дали имя Шейит-Ханум в ее честь, но сельчане редко звали ее по имени, чаще Акъ-сюек, Белая Кость. Отец рассказывал, что единственный раз видел бабушку в испачканном платье. Жандармы уводили ее брата Гаписа, и она птицей бросилась за ним со двора, забыла обо всем, и что калитка из цельных бревен открывается вовнутрь, тоже забыла. И ударилась лицом и грудью. Выбила зубы себе. Отец говорил, это было торжественно и страшно: кипенно-белое платье, залитое яркой кровью.

А с Гаписом была такая история. Ему засватали девушку, но не разрешали ее проведать. По нашим адатам нужно каждый раз получать разрешение, это ж тебе не город, где все было бы проще, наверное, в Тарки жили по своим строгим законам. А Гапис был парень горячий, нетерпеливый, полез через окно — просто повидать, поговорить. Но его увидели. И дед невесты обругал: мол, молокосос, что себе позволяешь? Тот не стерпел такого оскорбления. Отвечать, ругаться не стал, не в его характере было. Пошел, взял пистолет отца, вернулся и застрелил деда невесты. Скрываться не стал, бросил пистолет там же, рядом с телом, и пошел домой дожидаться жандармов. Такие вот представления о чести, да. И даже каторга его не сломала. Вернулся таким, как был, и привез с собой жену Марию, генеральскую дочку, между прочим. Она приняла ислам, выучила кумыкский и прожила тут всю жизнь. Терпела и бешеный нрав мужа (он ходил с длинной плеткой и часто пускал ее в ход), и трех жен, которых он взял уже после нее.

Так вот, о бабушке. Когда мой отец ушел на фронт, она очень тосковала. На старшего сына уже получила похоронку, и теперь за второго сердце болело. Брала маленькую племяшку, дочь Гаписа, выходила на пригорок и часами стояла там, глядя в сторону Махачкалы, в сторону вокзала. Девочку держала на руках, и та, уже состарившись, вспоминала, как прижималась своей щечкой к мокрой щеке тетки и слушала, как та речитативом напевает-наборматывает: «Увижу ли я своего сына, вернется ли он ко мне…». По-русски это называется плач, да? Не увидела она больше своего сына. Не дожила. Но не увидела и другого – депортации.

12 апреля 1944 года по Тарки прошли отряды энкавэдэшников. Сутки дали на сборы, а потом погрузили жителей на телеги, арбы и вывезли всех. Представляешь, что там было, какой ад? Крики, плач, проклятия, мольбы. Вся эта волна человеческого горя катилась по нашим таркинским улочкам, выплескиваясь на равнину. А там, на равнине, разбивалась о город, который жил, как обычно: учился, работал, ссорился, смеялся, что-то праздновал, ждал от близких весточки с фронта. И мне кажется, города эта беда моего народа особо не коснулась.

Я родилась в 47-м, уже в Баммаюрте. Это чеченское село, только чеченцев из него выселили. Их репрессировали, нас депортировали. Дважды пепелище, считай. Горькое место. Туда и приехал после войны мой отец. Там и с мамой познакомился, ей 16 было, отцу 26. Она рассказывала, как на следующий день после свадьбы стали приходить к ним соседи. Приходили, поздравляли еще раз и, уходя, уносили с собой — кто стул, кто ковер, кто посуду. И лишь тогда мама поняла, что все это собирали с миру по нитке, чтоб они могли свадьбу достойно справить. А когда ушли все — молодые остались в голой комнате, где всего имущества было старое стеганое одеяло и отцова шинель.

Когда мне было 5 лет, мы вернулись. Все расхищено, разрушено, осквернено. Пока отец строился заново, мы жили у того самого сурового дяди Гаписа. Окна наши смотрели прямо на Махачкалу, но в сам город мы спускались редко. Только в классе 6–7-м я впервые искупалась в море, хотя что там идти, казалось бы! От нас до моря — минут 40—45 ходу. Купались мы в платьях, а потом переодевались в сухие, что мама с собой захватила. Позже освоились, сами бегали на море и даже надевали купальники, правда, обязательно закрытые. А платок я впервые сняла, когда уехала учиться в Буйнакск, а потом — в Москву. Но и сейчас, хотя давно живу в Махачкале, если поднимаюсь в Тарки, голову платком покрываю. Это не лицемерие, это такт, дань уважения к людям, которые по своим адатам тут живут испокон веков.

У нас женщина, если с маленьким ребенком надо было пройти через очар (годекан по-нашему), подзывала какую-нибудь девочку и малыша передавала ей, чтоб несла за матерью. И если женщина в положении, об этом ни отец, ни братья знать не должны были. Или вот мужчина заходит в дом и говорит жене: «Иди на улицу, там твоего сына бычок бодает»… Так было принято, наши за свои обычаи держались и всех делили на «таркинских» и «чужих». Даже жениться или выходить замуж полагалось только за своих.

Думаю, мы, таркинцы, жили в уникальных условиях. Вот тут у нас был патриархальный уклад, сельский уклад, а буквально через 10—20 метров начиналась Махачкала и совсем другая жизнь, где к братьям мужа обращаются по имени, где женятся, на ком хотят, говорят на разных языках и вообще «порядка», в том виде, как мы его понимали, нет и в помине. Кто-то раз сказал мне: вы — «пограничники». Так и было, наверное. Жили на стыке двух разных культур, двух разных городов. Мама моя работала на бетономешалке и в Новый год, например, наряжала нас, детей, и вела на елку в клуб Ногина. И там было нормальным веселиться, водить хороводы, а дома — нет, не справляли. Конечно, в отношениях между таркинцами и городскими была и настороженность с обеих сторон и временами враждебность. Тем более большая часть наших земель отошла городу: поля, кутаны, бахчи.

Вот я попадаю иногда на перекресток Кирова и Амет-хана Султана и сразу вспоминаю, что тут были наши огороды, а на канале Октябрьской революции стояли такие «мельнички» поливочные с консервными банками на лопастях. Маленькой я часами могла сидеть рядом и смотреть, как в банки набирается, а потом выливается на поле вода. А где сейчас ресторан «Южный», когда-то был «пир», святое место, говорили — могила шейха там. Маленький домик для молитв и рядом деревья с привязанными ленточками и платками. Говорят, когда равняли его с землей, — трактор опрокинулся.

Нет во мне обиды, злости, наверное, все закономерно, села поглощаются городами, но есть тоска какая-то, давняя, глухая, ноющая боль. Особенно когда вижу, что от крепости Бурной, древней, еще, кажется, Петровских времен крепости — почти ничего не осталась. Люди растащили камни на новые постройки — историю Тарки рвут по частям.

Я давно уже живу в Махачкале — это мой город, но помню, что я — таркинка, еду по городу и машинально поднимаю глаза, смотрю на склон Тарки-Тау. Там мое село и отцовский дом, выстроенный его руками. И хотя мне его не рассмотреть, но я знаю, что он там, что солнце пробивается сквозь виноградные листья, и наш дворик накрывает тенью, ажурной, как бабушкин тастар, и это будто придает мне силы. И каждый, кто оттуда, мне близок.

Когда училась в Москве, в Литинституте, меня раз вызвали в деканат, говорят: тебя ищет Арсений Тарковский. Купила цветы, торт, иду в Черняховский переулок и думаю: вдруг шутка какая-то, ошибка? Говорили, что он из рода шамхалов таркинских, но кто знает… И вот стучу в дверь, он открывает и кричит вглубь квартиры: «Таня, встречай, пришла моя кумыкская подданная!». На подданную я обиделась немного, но за то, что помнит, откуда он родом, за то, что гордится этим, — сразу простила ему все.

50—60-е годы.Лель Иранпур, художник:

Мы вышли на перрон, вытащили все свои баулы, огляделись — и сердце мое сжалось. Неужели это тот самый край, тот самый город, о котором отец рассказывал с таким восторгом? Махачкала образца 1958 года никак не походила на то, что я привык называть городом. Низенькие одноэтажные домишки, неприглядно, грязновато…

В общем, для меня и остальных членов нашей семьи это был культурный шок. Сейчас объясню почему. Отец мой Фаррух Зейналов родом из Дагестана, из Хасавюрта. У него было десять братьев и одна сестра. Его отец, мой дед, Ибрагим был муллой и купцом 1-й гильдии. Первый каменный дом в Хасавюрте, там сейчас, кажется, почта, принадлежал моему деду. А в 30-х годах семью отца как иранских подданных выслали из СССР. Так что я родился и рос в Тегеране. Помню, спрашивал отца: «А Махачкала больше Тегерана?», а он отвечал, что, да, наверное, уже больше. Тогда население Тегерана составляло 2 миллиона человек, между прочим.

Ну, я и ждал города большого, шумного, современного, но вместе с тем и ласкового, что ли, где чуть ли не на каждом шагу раздают конфеты и печенье. К тому же моя мама Ольга Берг (в Иране ей пришлось взять новое имя — Гюлли Иранпур) была известной художницей. Зять шаха, то есть муж его сестры, был своего рода министром культуры Ирана, он держал мастерские, развивал как древние, традиционные виды искусства, так и современные. Мама работала в этих мастерских при Дворце наук, делала много скульптур, и до переезда в СССР мы с ее выставками почти год путешествовали по Европе. Так что, пытаясь представить Махачкалу, о которой так много и любовно говорил отец, в воображении я дополнял и достраивал смутный образ города тем, что видел и полюбил в других городах. Действительность заставила нас оцепенеть.

В саманном домике (а мы поначалу сняли времянку в 4-м поселке, в третьем тупике) комнатки были два на три метра, а потолки настолько низкие, что я при своем росте, одеваясь, обязательно попадал в этот потолок кулаком.

А улицы… Сейчас улица Ярагского, в прошлом 26 Бакинских комиссаров, довольно широкая, а вот тротуары — вдвоем не пройти. А тогда было все наоборот: очень широкие тротуары, а проезжая часть узенькая, и курсировали по ней автобусы «ЛАЗы». Но больше всего травмировали меня тротуары. Они были такие… темные! Чуть ли не черные от мух! Тучи, тучи мух! Идешь, а при каждом шаге целый рой вокруг тебя взлетает — шшшш! Все ведь выливалось прямо на тротуар, канализации никакой не было. Правда, уже на следующий год все изменилось. Может, обработали чем-то тротуары, не знаю, но мух стало меньше и жить стало легче.

Кстати, моя жена Светлана, коренная махачкалинка, никаких мух не помнит, а для меня это было впечатлением огромной силы.

Конечно, притираться, обживаться в Махачкале было нелегко, я ведь приехал уже взрослым, можно сказать, человеком — 18 лет мне было. Здешних жителей, наверное, раздражало во мне все, начиная с имени. Я родился в день весеннего равноденствия, и поэтому назвали меня Ормузда, в честь зороастрийского бога солнца. Полностью — Ормузда Фаррухович Иранпур-Берг-Зейналов. Ну, а второе — Лель — тоже весеннее имя, это певец весны у славянских народов. Так что имени у меня два, и оба для Махачкалы неподходящими оказались.

Беда была еще и в том, что я тогда еще одевался по европейской моде, то есть как приехал в узеньких брюках, приталенном пиджаке, в ботинках без шнурков, лаковых, с белой замшей сверху, так и ходил. А все вокруг в широких штанах, на 32 см. Смотрят косо и называют меня стилягой. А это словечко было не таким уж и безобидным. Ну, например, если на пиджаке или рубашке пуговиц много или брюки узкие, то сразу этого человека фотографировали и фотографию — на стенд. Стенд этот был на улице Буйнакского, что-то типа «Они нас позорят!» Да и само понятие «стиляга»… как объясняли в прессе, это был человек, который не работает, живет за счет других и готов предать родину в любой момент. Мне, конечно, такое было обидно. Я и работал! И на родину своих предков, хоть ее и не видел никогда, вернулся из вполне благополучной заграницы.

Опаснее всего было появляться на танцплощадках. Их было две: в Вейнерском парке и на Пушкина, около моря. Как на танцы ни пойдешь, так обязательно тебя потом целая кодла в темноте ждет. За каждой девушкой обязательно ходил воздыхатель с компанией друзей. Он сам мог и не танцевать с нею, даже не заговаривать, но кому-то другому подойти не разрешал. Ходил кругами, обозначал «свою территорию». Мне-то отец и мать рассказали, что на танцплощадках знакомились, ухаживали, танцевали, но они забыли добавить, что после этого рожу бьют!

А тут еще моя, до сих пор неискорененная, кстати, привычка целовать дамам руки… В Махачкале это воспринималось, скорее, как вызов, вольность недопустимая, чем как галантность. Девушки краснели, вскрикивали «нахал!» и руку отдергивали. А обо мне за глаза так и говорили: «Ууу, это тот идиот, что руки целует!».

Поначалу устроился в Даггоссельпроект чертежником (в Тегеране я учился на курсах черчения и прикладного искусства при Дворце наук). Позже поступил на факультет иностранных языков в ДГУ, кстати, сейчас там преподают моя сестра Серминаз и старшая дочь Гольназ. Правда, в университете проучился недолго: меня назначили заведующим лабораторией технических средств, но поскольку нельзя было быть одновременно и заведующим лабораторией, и студентом, я перевелся в Пятигорск и диплом получал уже там.

Учиться было несложно, язык я знал прекрасно, я ведь закончил французский колледж в Тегеране. И моя сестра тоже, только женский, конечно, при монастыре. Нам преподавали монахи, но это были светские учебные заведения. С утра занятия шли на французском, а после обеда те же предметы мы изучали на фарси. Так что, когда в Махачкале меня приняли в Русский театр, сначала статистом, потом артистом, — язык опять пригодился. Два с половиной года я играл на сцене французских партизан. Ну а еще Лешего в сказке «Зимняя ночь» и генерала, которого взрывают, в спектакле «Один в поле воин».

Как ни странно, довольно скоро первое отчаянье и мысль: «Ни за что тут не останусь!» — сменились чем-то вроде: «А и тут жизнь!», ну а потом все как-то наладилось, покатилось. И в какой-то момент Махачкала стала мне домом. Родным городом. Настолько родным, что когда появилась возможность беспрепятственно выезжать, куда угодно, в любые заграницы, я все же остался тут. Хоть и бывал в Иране много раз по работе. Кстати, я чуть не окочурился в Тегеране, куда ездил делать мозаичное панно. И стал дышать нормально, только когда Светлана с нашим другом — художником Зулкарнаем Рабадановым — забрали меня и довезли до Баку. Иранские врачи говорили — готовьтесь к худшему. Я месяц в больнице провалялся, все диагноз поставить не могли, предполагали даже онкологию, и я чувствовал, что Иран меня не отпустит, так что фактически ехал сюда, в Махачкалу, чтоб помереть на родине. Светлана любит рассказывать, как мы зашли в придорожное кафе перекусить, она отвернулась, разговорилась с друзьями, а потом взглянула в мою сторону — и ахнула: вчерашний доходяга, который месяц не ел ничего, сидел и наворачивал жирный хаш из огромной тарелки.

Редакция просит всех, кто помнит наш город прежним, у кого сохранились старые фотографии, связаться с нами по телефону: 8-988-291-59-82.

В поселке Белиджи парк добровольно возвращён муниципалитету

после скандала и вмешательства главы Дагестана

05.03.2026 00:19

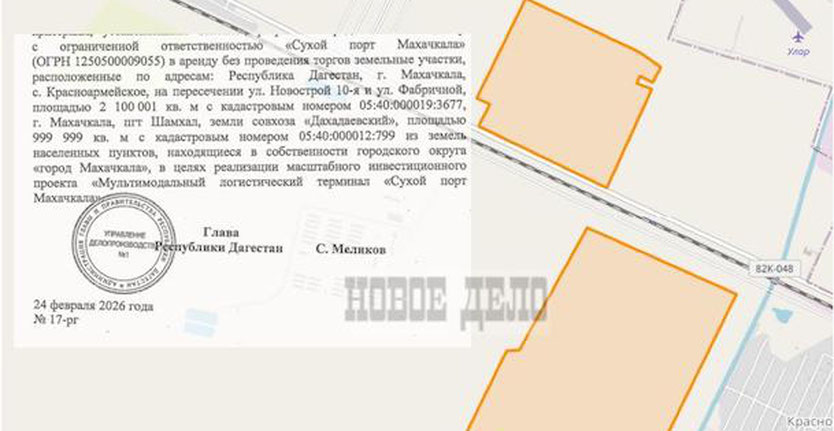

Под «сухой порт» выделено три миллиона квадратных метров

передано в аренду без торгов

27.02.2026 01:24