Без прав и прописки

05.02.2025 10:56Пару недель назад после долгого перерыва возобновил свою работу Пресс-клуб — площадка, на которой журналисты разных изданий (как государственных, так и независимых) делятся мнениями по актуальным вопросам и предлагают свои варианты разрешения конфликтных ситуаций, имеющих место в республике. На втором заседании члены клуба решили обсудить одну из самых больных проблем Дагестана — катастрофическую ситуацию с землями отгонного животноводства.

За пару дней до мероприятия до журналистов довели информацию, что в «Белом доме» выбором темы недовольны и порекомендовали поискать менее взрывоопасную. Честно говоря, подобная позиция властей сильно удивила, ведь незадолго до этого Сергей Меликов дал прямое поручение правительству РД и дагестанским депутатам обсудить ситуацию с землями отгонного животноводства и предложить варианты решения накопившихся там проблем. Или наши чиновники и депутаты решили сообща проигнорировать это поручение главы (при таком раскладе слухи о возможной отставке Сергея Меликова начинают восприниматься уже не просто как слухи), или считают проблемы этих земель неразрешимыми и по давней дагестанской традиции единственный выход видят в том, чтобы, засунув голову в песок, оставить их в наследство будущим поколениям чиновников и депутатов. При отсутствии информации подобных версий, на самом деле, можно сгенерировать намного больше (замалчивание проблем — лучшая почва для конспирологических теорий и слухов), но пока ограничимся этими.

К слову, заседание клуба, вопреки рекомендациям «свыше», состоялось, после чего «НД» решило вынести на обсуждение читателей самые важные моменты беседы. Но сначала пунктирно о ситуации с пастбищами на севере Дагестана, без чего невозможно понять масштабность обсуждаемой проблемы.

Пустыня наступает

По данным ученых, общая площадь земель, подверженных опустыниванию, на севере Дагестана сегодня составляет около 1,5 миллиона гектаров — 94,6% всей территории. Практически все пастбища находятся в состоянии деградации. Если в 1945–1950 годах их средняя урожайность составляла 8–9 центнеров сена с гектара, сегодня — менее 0,5 центнера. При этом площадь «сбитых» (полностью выбитых копытами овец) участков увеличилась до 300 тыс. га. Плюс 430 тыс. га солончаков и 70 тыс. га открытых песков.

Все это стало следствием множества факторов. Начнем с природных, основной из которых — глобальное потепление. По данным Гидрометцентра, за последние 50 лет температура в регионе увеличилась на 1,5–2,5 градуса, скорость ветров и их продолжительность выросли в 1,8 раз. На 30% уменьшилась площадь ледников в горах Северного Кавказа, что негативно отразилось на водности рек. Падение Каспия уже считается в метрах, при этом обнажаются пески, которые начинают двигаться. Это, скажем так, природный фон.

Еще больше влияет на ситуацию человеческий фактор. При норме выпаса 0,5 овцы на гектар (норма эта, кстати, рассчитывалась при урожайности пастбищ 5 центнеров с гектара) у нас зачастую на гектаре пасется более трех овец. Плюс огромное количество овец хозяйств горных районов на лето не перегоняется в горы, а остается на равнине. Если добавить к ним личный скот жителей Ногайского, Тарумовского и Кизлярского районов (примерно 600 тысяч голов, плюс тысячи голов крупного рогатого скота и лошадей), приходишь к пониманию того, что большая часть земель практически не отдыхает.

Все это прямое следствие того, что у земель отгонного животноводства практически нет хозяев. Крупные арендаторы уже давно отдали эти земли в субаренду, субарендаторы в свою очередь передали их на откуп хищникам, которые стараются выжать максимум из практически убитых земель, не вкладывая при этом ни копейки в их восстановление. Попытки государства изменить ситуацию успеха не имеют. Нынешние темпы фитомелиоративных мероприятий (примерно 6 тыс. га в год) ниже темпов опустынивания в десятки раз. Для посадок лесозащитных полос необходима вода, а ее нет (необходимо вырыть 120 новых артезианских скважин).

Скважины на севере — это вообще беда. Их здесь 3500 официальных плюс 1500 «левых». Они, как и земля, бесхозные, запорной арматуры нет, и вода десятилетиями вытекает наружу. Из-за бесконтрольного отбора воды давление в пластах падает, и там образуется так называемая депрессионная воронка — участок с пониженным давлением. И в эту воронку втягиваются воды с соседних территорий. В частности, уже отмечается поступление вод повышенной солености с территории Калмыкии. Если это явление примет глобальный характер, на планах по возрождению северных земель можно будет поставить крест.

Без кардинальных изменений Закона о землях отгонного животноводства, в результате которых у земли должны появиться реальные хозяева, несущие ответственность за ее состояние, проблемы эти решить невозможно. Но работу эту наши чиновники и депутаты постоянно откладывают, поскольку, по их словам, боятся возникновения межнациональных конфликтов. Попробуем разобраться, насколько их опасения обоснованы.

Чужаки вне закона

До революции на отгонных пастбищах Дагестана не было зафиксировано ни одного конфликта. Горцы или покупали, или брали в аренду пастбища, принадлежащие жителям равнины, и при этом все были довольны. За немцев, которых переселило в Дагестан царское правительство (Львовские номера, село Люксембург и т.д.), платила царская казна, и поэтому их здесь никто чужаками не считал.

Проблемы начались уже при советской власти, когда партийно-хозяйственные чиновники волевым решением начали массово переселять горцев против их воли на равнину, создавая многочисленные кутаны. Надо сказать, что переселяли их не на лучшие пастбища, а на заболоченные и малопригодные для хозяйственной деятельности участки, которые таким образом хотели ввести в оборот, и ценой своей жизни и здоровья они осваивали новые поля. Тем не менее некоторая часть жителей равнинных земель восприняла горцев как захватчиков, посягающих на их земли, и такое отношение сохранилось и по сей день.

Этому во многом способствует то, что сотни кутанов, созданных на равнинных землях за годы советской власти, постепенно начали трансформироваться в села, а то и в поселки с сотнями жителей в каждом. После перестройки на фоне правового беспредела процесс этот ускорился в разы. При этом все понимают, что вернуть жителей этих поселений в горы никак не получится. Многие села в горах давно уже заброшены, а те, что остались, не в состоянии обеспечить людей работой. Поэтому очевидно, что миграция на равнинные земли будет продолжаться и остановить этот процесс практически невозможно.

Недовольны сложившейся ситуацией и вынужденные переселенцы. Их конституционные права ежедневно нарушаются, и поэтому в родной стране они чувствуют себя чужаками, отлученными от гарантированных законом услуг. На кутанных землях нельзя строить никаких капитальных строений. Поэтому о своих школах, детсадах, больницах, поликлиниках и других инфраструктурных объектах остается только мечтать. Да что говорить о школах, если за любой справкой приходится ехать в горы, поскольку на равнине ее получить невозможно.

Побочный эффект от подобной ситуации — неуплаченные налоги, которые невозможно собрать с людей, живущих на птичьих правах. Поэтому очевидно, что сложившаяся ситуация не очень комфортна и для властей республики. К слову, налоговую базу кутанных хозяйств никто серьезно не считал. Если дополнительные деньги, полученные в ходе реформ, республика направит на улучшение условий жизни на равнине в рамках реализации муниципальных программ, это может стать бонусом для обеих сторон.

Понятно, что о правовых коллизиях, возникших в связи с массовым переселением горцев на равнину, можно говорить часами, но и сказанного выше достаточно для того, чтобы понять, что уже давно назрела необходимость выбраться из этого рукотворного тупика. Особенно с учетом того, что существующая ситуация не устраивает ни одну из сторон.

Кому отдать села?

На сегодняшний день озвучено три варианта решения данной проблемы. Сразу отметим, что один из них, предполагающий создание на землях отгонного животноводства нового района, в который войдут все жители нынешних кутанов, на заседании Пресс-клуба рассматривать не стали, как не очень жизнеспособный (огромное количество людей, громадные территории, слабая управляемость, сумасшедшие бюрократические риски). И плюс ко всему, при создании такого района будут растиражированы те же самые риски, которые содержатся в двух других вариантах. Поэтому в дальнейшем будем говорить лишь о двух вариантах. Первый из них предполагает легализацию кутанов в составе равнинных районов. В ходе реализации второго предлагается создать на равнине легитимные анклавы горных районов.

Скажем сразу, оба варианта далеко не идеальны и требуют компромиссных решений обеих сторон. Рассмотрим каждый из них с точки зрения возможных рисков и негативных последствий.

Итак, вариант №1, против которого активно выступают жители равнинных земель. По их мнению, главный риск такого сценария заключается в том, что после того, как кутаны будут легализованы, сильно поменяется равнинный электорат. И на выборах главами равнинных районов окажутся выходцы не из равнинных населенных пунктов.

Самое смешное, что против подобного варианта разрешения конфликта выступают и действующие главы горных районов. Их опасения очевидны — существенный процент бизнеса горных территорий расположен на равнине. В горах работы практически нет, а значит, нет налогов и бюджетные перспективы весьма неутешительны. Для развития же альтернативных направлений, стимулирующих возвращение людей в горы (туризм, программы реабилитации и оздоровления, биофармацевтические кластеры и т.д.) времени уже нет. Эту работу надо было начинать лет 10–20 назад.

Собственно, это упущенный, но при этом практически идеальный третий вариант. В отличие от двух первых он долгий и сложный, требующий компетенций и политической воли руководства республики и предполагающий комплексное развитие горных территорий. С созданием рабочих мест в рамках единой концепции развития горных районов. Увы, в свое время был сделан сильный перекос в сторону развития инфраструктуры равнинных районов в ущерб горным, где наблюдается снижение количества школ и медпунктов.

Вариант №2 у жителей равнины тоже не вызывает особого восторга. Они прекрасно понимают, что при этом навсегда потеряют значительную часть территории, которую они считают своей. Несмотря на то, что фактически этими землями они уже давно не управляют, смириться с тем, что такая ситуация будет закреплена законодательно, достаточно трудно.

Эту ситуацию частично могло бы сгладить решение республиканских властей о том, чтобы часть дополнительных налоговых поступлений, которые начнут пополнять бюджет после легитимизации сел, направлять на создание мест общего пользования на равнине.

Поскольку идеальных вариантов решения проблем земель отгонного животноводства в природе не существует, при решении данного вопроса и жителям поселений, и жителям равнины придется выбирать между этими двумя неидеальными. Очевидно, что без референдумов (при этом жители равнины и жители гор должны будут озвучить свои предпочтения независимо друг от друга) к общему мнению прийти будет невозможно.

Кстати, на заседании клуба предложили в ходе работы над необходимым изменением республиканского законодательства тщательно изучить все имеющиеся прецеденты, чтобы представлять себе, как все это будет выглядеть в реальности. С прецедентами, кстати, проблем нет — при желании в Дагестане можно найти примеры решения проблемы в рамках как первого, так и второго варианта.

Начнем со второго, поскольку «чистых» вариантов использования варианта №1 отыскать не удалось. Итак, анклавы. В республике их несколько. Вот два наиболее известных — село Морское и село Авадан, которые территориально расположены в Дербентском районе. Первое административно относится к Дахадаевскому району, второе — к Докузпаринскому. Оба анклава существуют десятки лет, и за все эти годы здесь не зарегистрировано ни одного серьезного конфликта с жителями окрестных сел. Ни межнационального, ни хозяйственного. Думается, наши чиновники должны предметно изучить данный опыт, чтобы понимать, как все это будет работать.

Теперь первый вариант. Как мы и говорили, он не вполне «стерильный», но тем не менее рассказать о нем стоит, поскольку он предполагает не совсем стандартный подход к проблеме. Речь идет о традиционном кумыкском селе Ленинкент. За последние десятилетия сюда переселилось большое количество жителей аварских районов, которые сегодня составляют в селе этническое большинство. Тем не менее по существующей договоренности (кто и с кем договаривался на эту тему, выяснить не удалось) главой села неизменно назначается кумык. Данное обстоятельство никого не напрягает, никаких межнациональных конфликтов в связи с этим зарегистрировано не было.

Случай с Ленинкентом, на наш взгляд, наглядно демонстрирует то, что в любой ситуации можно отыскать компромиссное решение. Правда, только при желании его отыскать. Пока же наши власти данное желание явно не демонстрируют. Может быть, потому, что чиновники прекрасно понимают, что запуск данной программы существенно осложнит жизнь многим из них. Хотя бы потому, что придется полностью перекраивать закон о границах муниципальных образований, а это огромный пласт работы. Без какого-либо профита, что немаловажно.

Кроме того, многолетнее блокирование этого вопроса дает основание предположить, что в Дагестане имеется серьезная группа влияния, которая категорически не хочет, чтобы ситуация с землями отгонного животноводства разрешилась тем или иным образом. Как вариант, это могут быть арендаторы, которые в начале перестройки получили на 49 лет тысячи гектаров земель на севере Дагестана и вот уже десятки лет выжимают из них последние соки, не вкладываяв их рекультивацию ни копейки.

Очень может быть, что это и не они (в республике хватает людей, любящих и умеющих ловить рыбу в мутной воде), но наличие серьезного лобби, тормозящего решение данного вопроса, сомнений не вызывает. И сигнал из Белого дома накануне заседания Пресс-клуба — лишнее тому подтверждение. Кстати, для сведения: нововведения в законе о землепользовании с марта 2025 года значительно упрощают процедуру изъятия земель у нерадивых хозяев. Если этим инструментом воспользоваться грамотно (не просто «отжать» и перераспределить, но попытаться коренным образом изменить ситуацию) многие «больные» проблемы Северного Дагестана снимутся сами собой.

Выводы из вышесказанного очевидны. Если эту работу отложить лет на пять, север Дагестана окончательно превратится в пустыню, и огромное количество овец пойдет под нож, поскольку их нечем будет кормить. За эти же пять лет площади незаконных и бесправных поселений увеличатся как минимум в полтора раза, что еще больше осложнит проблему их легализации.

Поэтому работу эту откладывать нельзя. Для начала предлагаем Минимуществу подготовить и провести масштабную пресс-конференцию по обсуждению вариантов решения проблемы земель отгонного животноводства. Со своей стороны обещаем максимально широко ознакомить наших читателей и зрителей с ее результатами, чтобы вовлечь в дискуссию максимальное число жителей Дагестана.

Минимущество отстояло в суде часть будущего федерального курорта

10 га в Дербентском районе

27.01.2026 00:58

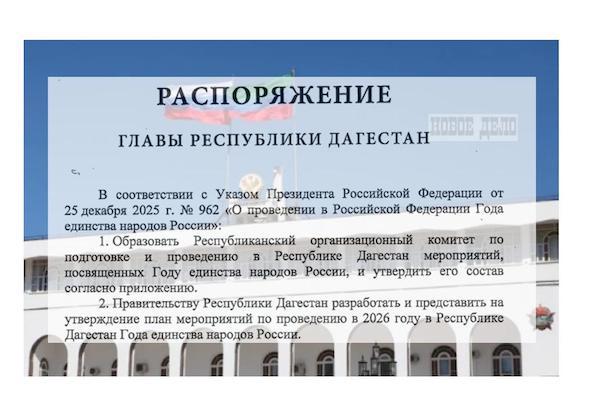

В Дагестане создан комитет празднования года единства народов России

распоряжение главы республики

27.01.2026 00:39

Арестован недавно назначенный замглавы Кизилюрта

экс-руководитель управления Росимущества

27.01.2026 00:12