Чего хотят мусульмане?

19.11.2016 20:44Ученые выяснили, что дагестанские мусульмане в целом достаточно счастливы, чувствуют себя защищенными, ценности их довольно модернизированные, а также то, что достаточно большая часть жителей республики предпочитает решать спорные вопросы на основе религиозных норм, адатов и традиций, а не в светской юрисдикции.

Представленные на презентации в Дагестанском научном центре РАН результаты исследования, организованного в 2016 году руководителем научного направления «Политическая экономия и региональное развитие» Ириной Стародубровской и директором Центра исследований миграции и этничности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России Евгением Варшавером, были затем обсуждены с участием представителей научного и экспертного, мусульманского и гражданского сообществ республики, журналистов.

Как рассказала Ирина Стародубровская, идея проведения количественного опроса была обусловлена целью проверки выводов, уже имеющихся по итогам многолетних качественных (в форме интервью и наблюдений) исследований мусульманских сообществ в Дагестане. Причем изначально предполагалось проведение прямых личных опросов с участием подготовленной команды, но из-за вероятности возникновения проблем у людей, проводящих опрос, решили от этой формы отказаться, а остановиться на варианте интернет-опроса. В результате был проведен гораздо более массовый, масштабный и серьезный опрос, своеобразный скрининг ситуации, чем тот, который мог быть достигнут качественными исследованиями.

«Полученный объем данных очень большой, его можно очень долго анализировать. Сегодня мы расскажем о самых первых результатах, а дальше будут самые разные материалы, где мы будем с использованием различных методов проводить анализ, получать какие-то новые результаты», — пояснила Стародубровская. При этом не все результаты исследования ученые смогли интерпретировать однозначно, в связи с чем обратились к аудитории за комментариями отдельных результатов.

По результатам полученных анкет, соотношение респондентов составило: мужчины/женщины — 70%/30%, средний возраст — 40 лет, городское/сельское население — 70%/30%, были представлены все национальности и разнообразные профессии.

В анкетах было представлено несколько блоков вопросов — о религиозных ценностях, участии в общественной жизни, о семейных ценностях, отношению к насилию, гендерному подходу и т.д. Все вопросы были подразделены на 2 типа: ценностные, позаимствованные из Всемирного обзора ценностей (World Values Survey, который в 1981 году начал проводить американский ученый-социолог Роберт Инглхарт; с тех пор подобные опросы проводились более чем в 100 странах мира), и ситуационные, так называемые «виньетки» (гипотетические ситуации, в которых отвечающему предлагается либо принять решение, либо посоветовать их участнику поступить правильным, по мнению респондента, способом).

По простым распределениям (по всему массиву, без деления на группы) Варшавер представил следующие данные: на вопрос «Счастливы ли вы?» ответ «Очень счастливы/скорее счастливы» дали около 85% респондентов; защищенными или скорее защищенными чувствуют себя 60% дагестанцев; к базовым ценностям с учетом ранжирования были отнесены семья, здоровье, религия, работа и свободное время; среди качеств, которые респонденты хотят воспитать в детях, — на первом месте ответственность, затем трудолюбие, терпимость и уважение к другим, религиозность, а на последнем месте — воображение.

Изучение социальной дистанции (по соседству с кем опрашиваемые не хотели бы жить) показало, что в общем респонденты толерантны к представителям других национальностей, религий, мигрантам и не толерантны к тем, кого они считают представителями тех или иных пороков: не хотят жить с наркоманами практически 100%, на втором месте по неприятию — гомосексуалисты, на третьем — алкоголики; при этом к больным СПИДом и парам, живущим вместе в неофициальных отношениях, отношение 50% на 50%, и они сильно отстают от первой группы.

Опрошенные в целом не очень доверчивы: когда был задан вопрос, что большинству людей можно доверять или напротив нужно быть осторожным — ответ, что нужно быть осторожными, был получен в более 50% случаев, в то время как около 40% считают, что людям надо доверять. При этом среди тех, кому можно доверять, были названы как родственники, так и все люди, которые не дали повода себе не доверять.

Затем Варшавер представил данные по распределению ответов среди религиозных групп. При анализе итогов исследователи задались вопросом, в какой степени взгляд на религию будет влиять на отношение к ценностям — и условно разделили респондентов на 4 группы: «секулярные» — те, кто причисляет себя к мусульманам, но не совершают регулярную молитву (возможно, соблюдая при этом отдельные религиозные предписания); «суфии» — мусульмане, причислившие себя к тарикату; «традиционалисты» — мусульмане, не причисляющие себя официально к тарикату, но участвующие в мавлидах; представители «нетрадиционного» ислама. Доля каждой из групп составила 20–30% от общего числа респондентов.

Оказалось, что между исследуемыми группами есть определенные отличия в оценке ценностей — и эти различия, как отметил Варшавер, являются статистически значимыми, даже если они номинально небольшие. Причем в отдельных вопросах были близки позиции «суфиев» и «нетрадиционных» мусульман с одной стороны и «секулярных» и «традиционалистов» — с другой. Так, в вопросе о базовых ценностях позиции первые две группы поставили ценность религии на более высокий ранг, чем здоровье, а «секулярные» отвели религии последнее место, отдав предпочтение даже свободному времени. Так же сложилась ситуация и по ценностям для детей: «суфии» и «нетрадиционные» поставили на первое место религиозность; в то время как «секулярные» и «традиционалисты» — трудолюбие.

После представления социологических данных, Ирина Стародубровская подвела общие выводы, выделив в их числе следующие основные тезисы. Первое, на что она обратила внимание: дагестанские мусульмане имеют как объединяющий фактор достаточно модернизационные ценности — более 60% опрошенных указывали, что важно образование, как светское, так и религиозное, около 30% останавливались только на светском, только 7% только на религиозном, и лишь 2% указали, что образование не нужно. Второе: опрашиваемым были важны достижения определенных целей, при этом люди готовы были жертвовать имеющимся комфортом ради этих достижений. Было определено достаточно высокое отношение к гражданской активности — люди готовы участвовать в благотворительности, благоустройстве окружающего пространства, борьбе за гражданские права. При этом ценности демократии придерживается подавляющее большинство респондентов — почти 90% были согласны с тем, что люди должны выбирать политических лидеров на свободных и честных выборах, при этом только 17% сказали, что они не пойдут на выборы, даже при условии, что их голос будет учитываться.

Также Стародубровская обратила внимание на неоднородность ценностей внутри группы «нетрадиционных»: «Когда смотрим внутреннюю структуру этой группы, видно, что она расколота по ценностям. Причем расколота пополам и по гендерным вопросам, вопросам образования и т.д. Это показывает, что проведение единой политики в отношении этой группы — неправильно».

В заключение презентации Стародубровская отметила, что ко всем ответам стоит относиться с определенной долей осторожности: «Надо понимать, что имеет место сдвиг выборки в сторону более образованных, более городских — и ясно, что если бы выборка была бы более репрезентативна, можно было получить несколько иные результаты. И есть разница, что люди декларируют и как люди ведут себя на самом деле».

Как пообещали исследователи, в будущем будут представлены и другие результаты более подробных исследований опросных анкет, проведены аналогичные опросы в Чеченской Республике и Ингушетии, после чего через некоторое время исходные данные для анализа будут выложены в открытый доступ.

При этом ученые отметили, что некоторые результаты для них оказались совершенно неожиданными. В частности результат опроса о том, насколько счастливы дагестанцы или насколько защищенными себя чувствуют. По мнению общественного деятеля Сулаймана Уладиева, это может быть связано с ментальными особенностями дагестанцев, а не с их реальными ощущениями: «Когда их спрашивают, счастливы они или нет, мало кто в Дагестане скажет, что он несчастлив; получается — он несостоявшийся человек, слабак. Где-то года 4 назад наше телевидение показывало сюжет, когда ходили по городу, задавали вопрос — там были бедные, старые, больные, разные — и ни одного случая не было, чтобы кто-то сказал «я несчастлив». Но я уверен, что 60–70% дагестанцев не могут быть счастливы в сложившейся ситуации — это однозначно». Сама Стародубровская попробовала объяснить полученный результат следующим образом: «В первый раз такие результаты по вопросу о счастье получили исследователи «Евробарометра» — они проводили опрос по 10 регионам, в том числе по Северному Кавказу в Дагестане и Москве. Выяснилось, что 8 других российских регионов очень похожи друг на друга по ответам, а Дагестан и Москва очень сильно отличаются: причем в Москве все очень несчастны, а в Дагестане — очень счастливы. На самом деле, как показали исследования «Евробарометра», показатели счастья коррелируют с количеством контактов в телефонной книге. Собственно, для людей в первую очередь счастье — это социальные контакты и отсутствие одиночества. И, естественно, в Дагестане люди в этом смысле менее одиноки».

Авторов исследования интересовал и такой результат опроса. Респондентам задавался вопрос: молодой парень погиб в аварии, виновником которой стал сын чиновника. Суд оправдал виновника. Отец погибшего решил отомстить и убил виновника. Более половины опрошенных считают, что он поступил правильно. Ученые заявляют, что не ожидали такого результата, поскольку и светский закон и шариат осуждают самосуд. По мнению Уладиева, причина такого ответа в том, что ситуация эта касается именно сына чиновника. Ответ показывает отношение общества к чиновнику в этой ситуации, когда власть притесняет простых граждан. Это также связано с тем, что хотя многие позиционируют себя мусульманами и проповедуют религиозные взгляды, не готовы жить по предписаниям шариата.

P.S. Термины «традиционные» и «нетрадиционные» были предложены исследователями.

Знаете больше? Сообщите редакции!

Телефон

+7(8722)67-03-47

Адрес

г. Махачкала, ул. Батырмурзаева, 64

Почта

[email protected]

Или пишите в WhatsApp

+7(964)051-62-51

Смотрите также

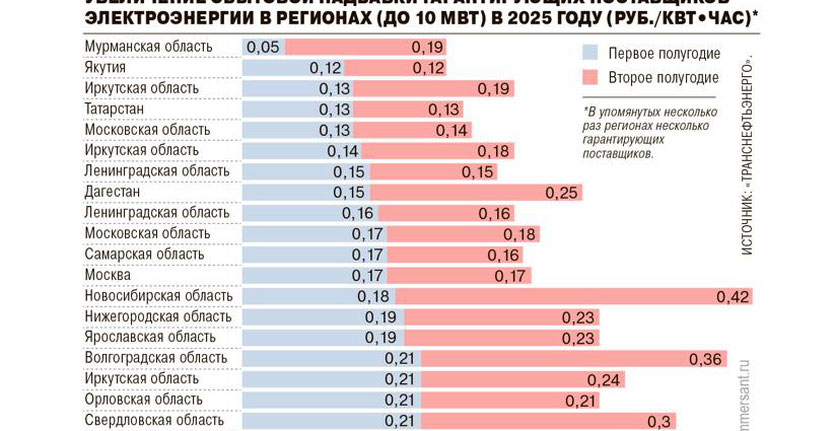

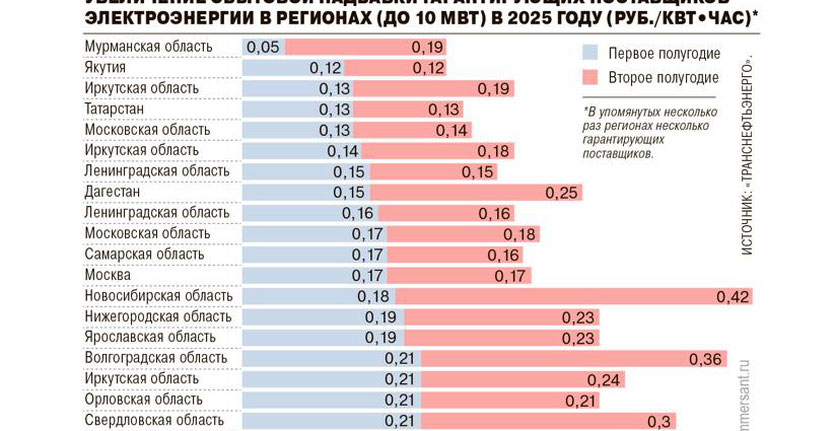

С 1 июля бизнес ожидает новый рост тарифов на электроэнергию

исследования экспортов

30.06.2025 10:00

Вкладчики СКФО не восстановились после январских праздников

остатки средств на счетах

02.04.2025 10:25