Об имамах и не только: ответ дагестанского историка президенту Академии наук Чечни

09.02.2020 16:41

Об имамах, и не только, Дагестана и Чечни

Ответ Айтберова Т.М (к.ист. наук, профессор) Гапурову Ш.А., Президенту АН Чеченской Республики.

Отвечать на длинный текст уважаемого Шахрудина Айдиевича, академика, написанный им в ответ на мое короткое интервью информагенству «Исламдаг», озаглавленное «Шамиль смог прославить национальности дагестанец и чеченец на весь мир» (11400 просмотров), буду я в том порядке, который видится мне — на сегодня — наиболее предпочтительным.

1) Начну я здесь с пассажа, которым завершает Гапуров Ш.А. свою жесткую критику в мой адрес. Означает же это, что с личности «чеченца» Байсунгура Беноевского, «единственного» — по словам Гапурова Ш.А. — «наиба» кавказского Имамата, который «не сдался в плен» российской императорской армии к началу сентября 1895 года. Так вот, касательно этого беноевца не могу я не произнести здесь несколько предложений.

Во-первых, скажу, что этнические дагестанцы имели привычку: после боя, отложив в сторону шашку и пистолет, брать в руки перо и фиксировать на бумаге более или менее важные моменты из военно-политической истории Восточного Кавказа, а также имена наших героев, удачливых военачальников и достойных славы политиков, родившихся в указанном регионе. Соответственно, беноевец Байсунгур также попал в поле их зрения, и, как результат, было записано в 60-е годы 19 века, что действительно жил такой человек — еще недавно — на чеченской земле. В данной связи, впрочем, я был бы очень благодарен представителям научного мира, если бы они показали мне записи 19 века, но чеченского происхождения, доказывающие что наши дорогие соседи — активисты чеченской национальности, так активно копающиеся в различных текстах, ища грязные пятна на шкуре «льва чащи», то есть шариатского имама, — имели давние предания об этом Байсунгуре и его «деяниях», имевших якобы место в эпоху Кавказской войны. Дело в том, что существует среди историков небеспочвенное мнение: об обретении «вейнахами» всех своих представлений касательно «наиба Байсунгура» и его жизненного пути — не из местных источников 19 века, а из русской книги «Кавказская повесть», которая напечатана была в 1958 году. Небезынтересно, причем, то, что автором ее являлся П.А. Павленко, кстати, бывший в фаворе у работников ЦК еще с довоенных времен. Создал же он названную «повесть» — как утверждают «ветераны Партии и Правительства» — не по вдохновению своей души, не из любви к «горцам», а по устному указанию Серова И., руководителя КГБ СССР, которого, между прочим, критиковали в конце советской эпохи — за «активность», проявленную им в 1944 г. при депортации народов Кавказа в «Сибирь».

Во-вторых, дагестанцы 19 века, хотя и знали о существовании Байсунгура Беноевского с 60-х годов, но не выделяли его на фоне других бунтарей того времени. Они считали его всего лишь одним из тех восточнокавказцев «послешамилевской» эпохи, которые стали «выступать» против царских властей тогда, когда война большая закончилась. Этот беноевец был для дагестанцев 19 века человеком, таким образом, ничем не примечательным и не отличным от многих подобных — ни храбростью своей, ни полководческими и административными талантами. Байсунгур попадает в поле зрения после вывоза Шамиля в Центральную Россию, то есть тогда, когда шариатская армия была демобилизована, а пушки этого имама, как и его неприступные ранее крепости (например, «Улу-кала», которую защищал гарнизон с большим количеством даргинских мухаджиров), уже сданы были русским. Многие дагестанцы, между прочим, из числа лиц способных анализировать ситуацию, думать, не приветствовали «выступления» таких бунтарей, одним из которых и видели они Байсунгура Беноевского.

Думаю, что здесь уместным будет отметить один исторический факт, вышедший в свет от руки этнического дагестанца 19 века, который, вроде бы, остается не известным «байсунгуроведам» наших дней. Так вот, существует перечень восточнокавказцев, которые стали «выступать» против «императора» в 60-е годы 19 века, то есть вслед за заключением мирного договора и могли, соответственно, вызвать избиение сложивших оружие чеченцев и дагестанцев, как и депортацию первых из родных мест, что вкусили, как известно, «черкесы». В перечень этот, который составил, между прочим, предок Х.-М. Доного, известного шамилеведа, включены аварцы, один табасаранец и четыре чеченца. Это, кроме Байсунгура Беноевского, Куракул Мухаммад из Хваршины, Ума Зумсоевский, Атабай Гехинский, «Кунта» Мичиковский (его называет кое-кто по ошибке «андийцем»), джарец Муртаза-хаджи, Шихбай Табасаранский и гимринец Хапизатил Магама.

В третьих, публикация работ Тахнаевой П.И., написанных с опорой на архивный материал, доказала всей РФ, что никого Байсунгура — вместе с его беноевцами — не было при осаде Барятинским крепости Гуниб, причем даже близко.

Между прочим, некоторые чеченские писатели, поэты и барды рубежа 20–21 веков, а также мультипликаторы их идей, проживавшие в «Зареченской» зоне г. Хасавюрта, расшевелили тогда десятки этнических дагестанцев. Несмотря на несколько сотен тысяч рублей, которые вложили — по слухам — поклонники «одноглазого, однорукого и одноногого» Байсунгура в дело подтверждения рассказов П.А. Павленко, настоящие любители истории Кавказа очнулись еще до выхода фундаментальных работ П.И. Тахнаевой. Они давно приходили к той мысли, что здесь имеет место современное мифотворчество.

Одним словом, если доктор исторических наук докажет мне, но не на базе «народных» преданий, созданных Обкомом ЧИАССР, что после прихода имама Шамиля в лагерь Барятинского (в начале сентября 1859 г.) остались влиятельные чеченцы, которые поступили иначе, чем наибы и мудиры дагестанского происхождения, то есть не положили тогда оружия перед российской военной мощью, то я признаю себя «неспециалистом». Если же уважаемый академик покажет мне документ начала второй половины 19 века, гласящий, что к концу лета 1859 года был «наиб» Имамата, который «не сдался в плен» русским, — да пусть хотя бы десятник! — принадлежавший к числу беноевских чеченцев и носивший имя «Байсунгур», то я перед ним, Гапуровым Ш.А., публично извинюсь.

2) Как известно, несколько представителей чеченской нации, активно работающих в таких сферах науки, как историография и языкознание, публикуют годами статьи и книги, содержание которых не нравится многим дагестанцам. Дело в том, что приводится в них мысль об оккупации этническими дагестанцами тысяч гектаров земли, которую дал Всевышний чеченцам. Эти историки и языковеды пишут при этом, что не только дагестаноязычные горцы (аварцы, даргинцы, лакцы), но даже и тюркоязычные кумыки являются захватчиками Терско-Сулакского междуречья, а также всего Казбековского района, большей части Гумбетовского, Ботлихского и Цумадинского районов РД. Такие по содержанию идеи некоторых чеченских ученых обсуждают дагестанцы в чайных, в парных банях, на морском берегу, но никто не пишет, что разыскания наших соседей носят «провокационный и возмутительный характер». А вот Президент ЧР применил данную фразу к текстовым абзацам из интервью Айтберова Т.М.

Возмущение академика вызвало то, что я — «этнограф», который «плохо разбирается» в главных вопросах истории Северного Кавказа, — написал о преобладании кумыкского языка в 18 – начале 19 веках, во «многих» селах равнинной части ЧР, которые считаются сегодня чисто чеченскими. Но я — Айтберов Т.М. — взял данную информацию не «с воздуха», а имел тут опорой записи Я. Рейнеггса (умер в 1793 году), немца, который вел три года разведывательную работу на Кавказе. Дело в том, что этот российский шпион, работавший в личине медика, написал во второй половине 18 века о господстве в Шали, в селении Гаджиаул (тогда 500 дворов) и на территории современного Гудермесского района ЧР (в селе Ойсунгур с его окрестностями, где стояло 800 дворов, и в селе Исси-су, то есть Дарбан-хи) кумыкского языка. Мало того, Я. Рейнеггс – не Салав Алиев, лидер кумыкского общества «Тенглик», – написал в эпоху Екатерины Великой, что гаджиаульцы и шалинцы, а также, по-видимому, жители названных выше качкалыковских селений «чеченского языка разуметь не могут». Причина же этому то, что они не нахцы, то есть не чеченцы, а «произошли от татарского роду». В подтверждение своей «провокационной», носящей, в данном случае, «возмутительный характер» деятельности, провидит ниже Айтберов, то есть автор этих строк, текст справки Гербера. Названный здесь немец служил Российской империи, написал в 1728 году, основательно опираясь тут на российские разведматериалы, которые собрали для него другие, что языком «народа», проживающего в Чеченауле и по соседству, является «татарский», то есть кумыкский.

Я не настаиваю здесь на своей правоте. Не исключено, что немцы 18 века ошибались, говоря о роли кумыкского языка в чеченских ныне селах равнины. Если мне приведут ссылки на источники 18 века, но не на «предания», родившиеся в РФ, которые опровергают изложенные выше, то я — «не специалист» по истории Восточного Кавказа Нового времени — буду благодарен. Но в данный момент я не вижу оснований, чтобы отказываться от сказанного в интервью.

3) Мне был задан сотрудниками «Исламдага» вопрос: имели ли место «кровавые» расправы российских военных над «чеченскими имамами» в 20-х – начале 30-х годов 19 века. Я посчитал тогда, что необходимо, первым делом, — прежде чем отвечать на вопрос о «расправах», — разъяснить любителям кавказского прошлого, что современное понимание термина «имам» отличается, причем кардинально, от того понимания его, которое существовало в 1-й половине 19 века. Сейчас это — «мулла», то есть руководитель коллективной молитвой в квартальной мечети или в мечети маленькой деревни. В прошлом же называли «имамом» ученого-правоведа высочайшей квалификации, но только того, причем, кто руководил политической жизнью и вооруженными силами Дагестана и «Чечни», а также соседних земель, и, получив присягу от местного населения, приобретал право смертной казни. Соответственно, я сказал в своем интервью, что в эпоху Кавказской войны, как и раньше, имели, конечно, место «кровавые расправы» со стороны военных, но над чеченскими муллами, ибо имамами были этнические дагестанцы.

В ответ академик написал, что у этнических чеченцев был в 18 веке свой «имам», который действовал на 50 лет раньше, чем Шамиль. Этого деятеля, известного как «Мансур» (настоящим именем его было, вроде бы «Ушурман» — Т.А.), считали современники (?) «Имамом» всего «Кавказа». Далее академик рассказывает, что имам Мансур — в отличие от этнических дагестанцев 19 века (Газимухаммада, Хамзата и Шамиля) — «никогда не призывал» своих приверженцев: делать «мусульманами» людей, которые придерживаются «иных религий». Получается, таким образом, что названный Гапуровым имам «чеченцев» стоял против исламского призыва — давата? Другой интересный момент: царские войска, хотя и вторгались в те годы на чеченские земли и, согласно арабскому тексту начала 19 века,

отнимали тогда же «оружие» у мужчин, а с чеченских «женщин» срывали «длинные… платки», имам Мансур, пишет Гапуров Ш.А., «не объявлял» в той ситуации «газавата». Тут явно что-то не так, и этому не поверят даже сами чеченцы. Ведь имамы из числа этнических «дагестанцев» (19 века), которые показали себя последователями великого мюршида Мухаммада Ярагского, в подобных ситуациях поднимали народ призывами к газавату.

отнимали тогда же «оружие» у мужчин, а с чеченских «женщин» срывали «длинные… платки», имам Мансур, пишет Гапуров Ш.А., «не объявлял» в той ситуации «газавата». Тут явно что-то не так, и этому не поверят даже сами чеченцы. Ведь имамы из числа этнических «дагестанцев» (19 века), которые показали себя последователями великого мюршида Мухаммада Ярагского, в подобных ситуациях поднимали народ призывами к газавату.

Если все написанное президентом АН ЧР соответствует истине, то немудрено, что через два года после «истребления» отряда де Пиери (1785 год) при селении Алда, чеченская политическая позиция стала такой, что имам «чеченцев» вынужден был уйти к адыгам. Прошло три года и он, Мансур-Ушурман, попал в «плен» к русским, после взятия ими турецкой крепости Анапа.

Не буду здесь проявлять интерес к позиции Муфтията ЧР: по вопросу правомочности понятия «имам этноса», а не того или иного направления в исламе, но не могу, при этом, оставить без реагирования упрек академика Гапурова Ш.А. в мой адрес. Дело в том, что, критикуя меня, «не специалиста», ставит он на вид: Айтберов «вообще» не говорил в своем интервью, посвященном эпохе Кавказской войны, о «чеченских имамах». Имам в тогдашнем (19 век) понимании данного термина (военно-политических руководитель значительной части Северного Кавказа, как и прилегающих земель, обладающий, причем, правом смертной казни) я говорил бы с удовольствием, но если бы таковые имамы были бы среди чеченцев в эпоху Кавказской войны.

Кстати, раз уж поднят здесь Гапуровым Ш.А. вопрос об известном «шейхе» Мансуре Алдынском, которого именно «дагестанцы» 18 века считали «имамом», скажу, хотя меня и обвинил академик в игнорировании данного представителя чеченского народа, что, по мнению внука Мухаммада Ярагского, был тот деятелем не этнического профиля, а религиозного. Задачей имама Мансура было — написал этот человек — действовать в «Чеченских и Дагестанских округах». Исходя из данного фактора, я, Айтберов Т.М., «фальсификатор», который «очень плохо знает… чеченскую историю», получив информацию, что в горах Дагестана сохраняются послания «имама», который действует «из чеченской земли», молчать не стал. Было сделано сообщение об этом в АН ЧР с предложением подготовить комментированный перевод названных посланий, адресованных имамом Мансуром дагестанским воинам и их командованию, но внятного отклика не последовало.

4) Научной статьи для «Исламдага» я не писал, а просто ответил на те безобидные, как мне показалось, не стоящие в связи с «кавказской политикой», вопросы, которые задал мне корреспондент данного информагенства. Соответственно, не было в моем интервью и вопроса, например, о Байсунгуре Беноевском, как и вопроса: существовало ли у чеченцев - «нохчи» отдельное «свое государство» в домонгольскую эпоху, возникшее, причем, еще 1 тыс. до н.э. Делая, однако, мне «разнос», академик Гапуров по какой то причине поднял их, возможно, чтобы показать научную беспомощность «этнографа».

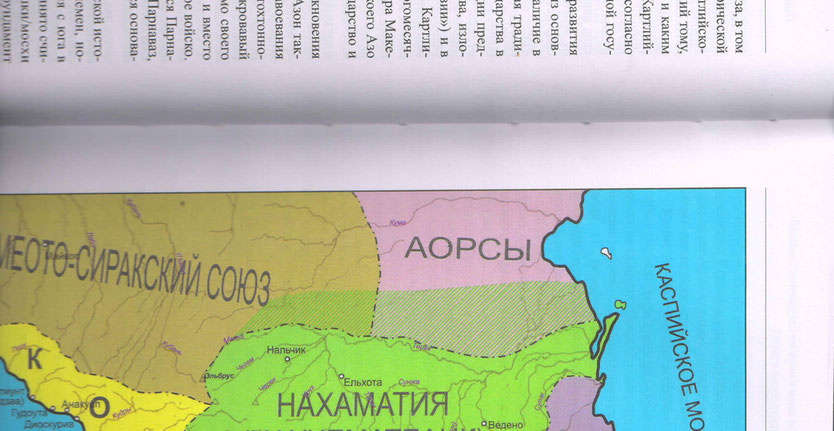

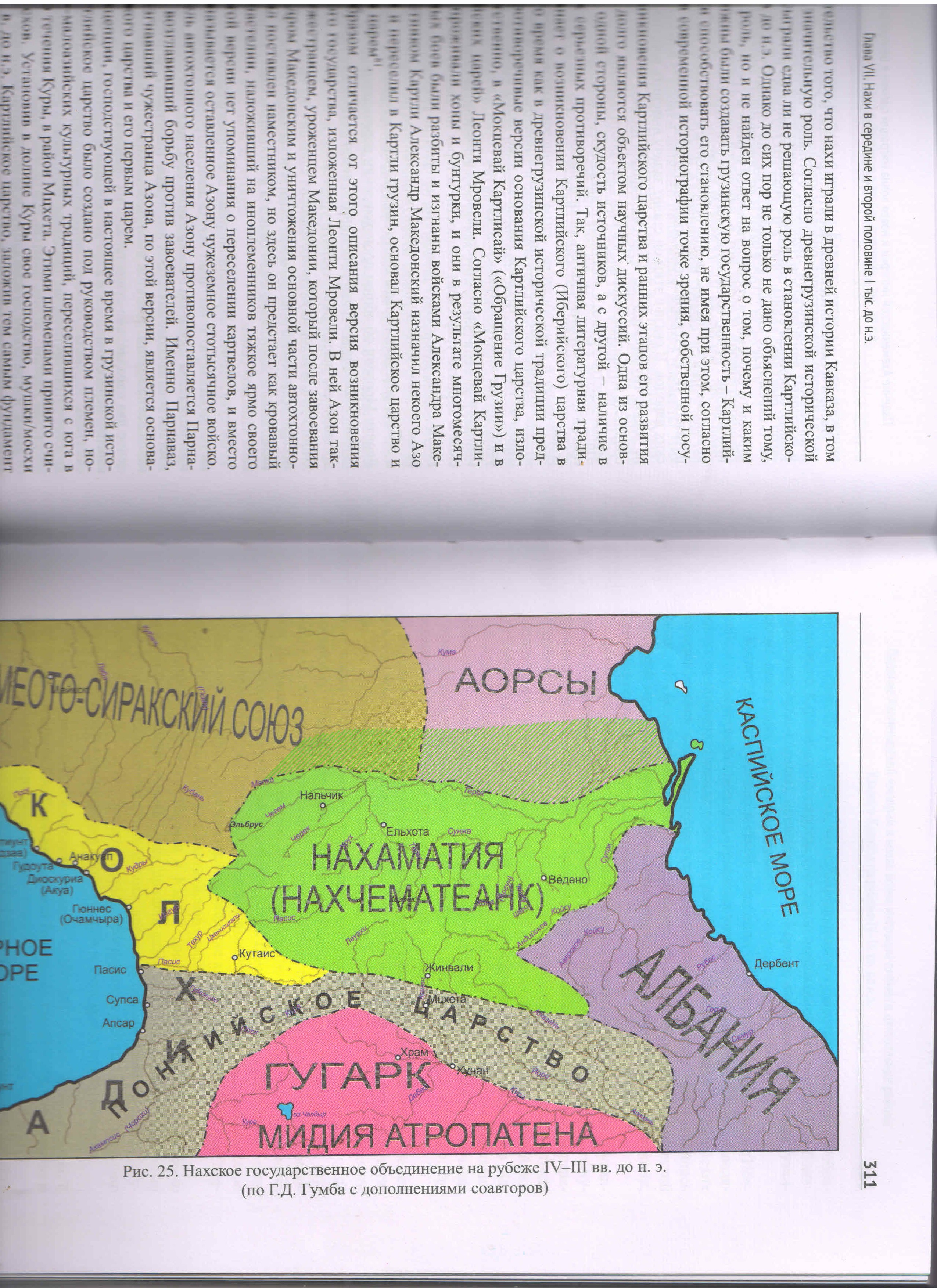

Я долго думал: о чем пишет Президент АН Чеченской Республики скромному кандидату исторических наук, поднимая вопрос древнего государства чеченцев, и, кажется, понял. Гапуров Ш. А. имеет в виду, вероятно, «Нахаматию» (вариант «Нахчематеанк»), соответствовавшую якобы: ЧР, Ингушетии, Осетии (как Северной, так и Южной), Кабардино-Балкарии, горной Грузии (включая Рачу), а также примерно половине грузинской Кахетии (вплоть до сел. Лагодехи, которое стоит рядом с Белоканским районом Азербайджана). Включает эта «Нахаматия-Нахчематеанк» в состав свой, по мнению части чеченского научного сообщества, и дагестанские земли, а именно — сел. Чиркей и такие районы, как Казбек, Гумбет, Ботлих, левобережную Цумаду, весь Цунтинский район и конечно, Терско-Сулакскую равнину, с распространением «нахаматского» этно-политического влияния на Кизлярский район.

Здесь я должен сказать прямо: о существовании описанного выше «нохчийского» древнего «государства» я не знал ранее. Тут строгие порицания и упреки доктора исторических наук принимать нужно. Радует здесь меня, однако, то, что существование его не признается на 99% в европейских научных центрах. Если приведут аргументы об обратном, буду благодарен

5) Президент АН Чеченской Республики разъясняет вашему покорному слуге – Айтберову Т. М., что ни «один метр чеченской земли» «никогда» не входил во владения дагестанских князей. В данной связи, я не буду ссылаться на многочисленные арабоязычные материалы, созданные на территории Аваристана, но обращусь здесь к иным материалам.

Начну с русского архивного материала, хранящегося в фонде «Кабардинские дела». Вот, например, представитель Санкт-Петербурга на Северо-Восточном Кавказе пишет в 1755 году астраханскому губернатору: чеберлоевцы и шатоевцы вносят «подать», причем с «давних лет» и «каждый год» Мухаммад-нуцалу Аварскому. Нельзя также не отметить того, что череблоевцы, проживающие в 15 маленьких селениях, стоявших около Анди, имели над собой чанок аварской национальности, являвшихся отдаленными родственниками названного правителя Аравии. Эта историческая информация находит себе подтверждение в записке российского военного разведчика и аналитика А. М. Буцковского, которая составлена на 60 лет позднее, а точнее, в начале 19 века. Итак, названное лицо сообщает «наверх», что население современных Чеберлоевского района ЧР (в том числе тейп Макаджой), а также Шароевского и Итумкалинского (такие, например, тейпы, как Тумсой, Дижни, Чанти, Шикарой) Веденского (по-аварски Жани-Буртиял и Элистанджи) районов ЧР, и даже атагинцы, «земли» своей, как утверждает россиянин в начале 19 века, не имеют. У Буцковского сказано, что все эти жители «живут на землях», которые считают кавказцы «собственностью аварского хана», и, как результат, «платят» они ханской династии Аваристана «дань баранами», а именно отдают этим хунзахцам «с каждых ста баранов одного».

Далее, широко известна на Кавказе записка начала 2-й половины 19 века, поносимая возмущенными единомышленниками моего критика. В ней, говорит чеченец из Чермоя, что «ичкеринцы», то есть веденоевские чеченцы и те соседи, считались на Восточном Кавказе находившимися «под властью аварских ханов». В российских документах конца 19 века, составленных структурами Кавказской армии и напечатанных тиражом 2 тыс. экземпляров, это подтверждается. В развитие данного текста скажу, что в архивных материалах Терской области, относящихся к 19 веку, которые хранятся во Владикавказе, есть указание на то, что за пользование горным пастбищем «Тамух» знатным мехельтинцам платили дань беноевцы и зандаковцы — с каждого небольшого стада (примерно 100 голов) получала указанная категория мехельтинцев с беноевских и зандаковских овцеводов по одному барану.

Я, честно сказать, так и не понял, по какой такой причине уважаемый Гапуров Ш. А. поднял вопрос о дагестанских, точнее, аксаевских и хунзахских «феодалах», и землях, оказавшихся ныне на территории ЧР, громя мое интервью, посвященное отдельным моментам из истории Кавказской войны. Стоило ли ему тратить свое драгоценное время на убеждение окружающих в том, что Айтберов является всего лишь «этнографом», что он вообще не специалист. Нужно было, наверное, бороться не со мной, а с архивом, с теми учеными, которые роются на его полках и оповещают затем окружающих о содержании документов, посвященных земельным отношениям в Чечне дошамилевской эпохи.