Последний бой Первой мировой

05.08.2017 12:15По прошествии 100 лет любая политика превращается в историю, и появляется надежда на объективное изучение и оценку событий на основе рассекреченных документов. Ибо не остается живых, на ком бы непосредственно сказывался пересмотр «общепринятой» концепции, которая в пределах 100 лет с момента событий неизбежно остается политически ангажированной и, по сути, является лишь пропагандой победившей стороны. На наших глазах в историю превращается Первая мировая война, а через год начнет превращаться в таковую и война Гражданская. Выходит немало книг, в которых действующие лица и события тех лет приобретают новый, гораздо более рельефный, образ и оценку. Вместе с тем и 99 лет спустя остаются фигуры настолько противоречивые, как по своим политическим взглядам, личным данным и образу действий, так и по роли в истории, что, представляется, еще не скоро им можно будет дать однозначную оценку.

Одной из таких ярких, но вместе с тем и мрачных для всех, кто с ним сталкивался, личностей был и остается Лазарь Бичерахов — полковник, затем генерал, «спаситель», «предатель», «палач», «диктатор», «представитель центральной власти» и наконец «гость» последовательно — английского короля, Французской республики и Адольфа Гитлера. За полгода его действий на Кавказе свершилось больше событий, чем за предыдущие 50 лет, а за счет завезенного им оружия и денег все против всех воевали еще 2–3 года до конца Гражданской войны, а может и после. Но прежде чем говорить об этом, необходима маленькая предыстория о том, что представлял собой Кавказ в 1917 — начале 1918-го годов.

От Февральской революции до Брестского мира

В феврале 1917 года в России, охваченной социально-экономическим кризисом на фоне безуспешного участия в Первой мировой войне, произошла революция. Царь Николай II отрекся от престола, власть перешла к Временному правительству. Событие это потрясло империю до самого основания: всюду, вплоть до окраин, были свергнуты царские назначенцы — губернаторы, начальники округов и участков. Их заменили выборные комиссары.

Дагестан не был исключением. Здесь власть перешла к «Временному Дагестанскому областному исполнительному комитету» (Дагоблисполком) из местной интеллигенции. Однако продолжавшаяся война и неспособность решить основные внутренние проблемы вызвали к концу лета новый кризис в центре и на местах, усиливший позиции социалистов, что стало прологом к Октябрьской революции, которая уничтожила власть Временного правительства, но не привела к немедленному признанию власти большевиков на местах. Расквартированные в Дагестане со времен Кавказской войны русские войска, оставленные на произвол судьбы, начали покидать свои крепости и полковые штаб-квартиры, демобилизуясь по домам в центральные регионы.

Тем временем наряду с «Национальными комитетами» («Милли-комитеты»), группировавшимися вокруг старорежимной Темир-хан-Шуры и отдельных религиозных деятелей, продолжали образовываться и укрепляться большевистские «Ревкомы», опиравшиеся на рабочий Петровск. Череда всенародных съездов лишь усугубляла противоречия и личные обиды лидеров. Так, в начале 1918 года в Дагестане установилось двоевластие, а местами троевластие и даже анархия. Ибо в окружных центрах, где разные кварталы поддерживали кто большевиков, кто клерикалов, кто светских демократов или старорежимных феодалов, ни у кого не хватало сил навязать свою власть остальным, а неполитические банды и вовсе грабили всех подряд.

Еще острее все было в Терской области, где регулярно происходили стычки казаков с ингушами и чеченцами. Попытки социал-демократической интеллигенции решить конфликт миром, избрав во Владикавказе совместно с «Союзом объединенных горцев Кавказа» и Терским казачеством 1 декабря 1917 года коалиционное Терско-Дагестанское правительство во главе с выборным атаманом М.А. Карауловым, потерпели крах: уже 13 декабря на вокзале в Прохладном атаман-миротворец был убит революционными солдатами, возвращавшимися с фронта. 5 марта это никем не управлявшее правительство сложило свои полномочия и эмигрировало в Тифлис.

Большевики, стоя у порога Гражданской войны и не имея сил и средств участвовать в Первой мировой, в марте 1918 года подписали Брестский мирный договор, сдав национальные окраины, где и так уже шел «парад суверенитетов»: Польшу, Беларусь, Прибалтику, Финляндию и Грузию — Германии, Украину — Австро-Венгрии, а Турции — армяно-азербайджанские территории, которые, однако, еще предстояло занять. У «Союза объединенных горцев Кавказа» появилась новая надежда на поддержку извне.

Террор бакинских комиссаров

Но прежде чем, заняв Закавказье, к пределам Дагестана подошли османы, сюда по железной дороге с фронта откатились части бывшей царской армии и действовавшие на их стороне отряды армянских боевиков-дашнаков, не рискнувших оставаться «наедине» с турками. Собравшись в Баку под крылом Степана Шаумяна, руководившего большевистско-дашнакским «Баксоветом», эти отряды стали орудием пресловутых бакинских комиссаров, решивших превентивно зачистить город от «мусульманской угрозы» до подхода османов. Поводом к резне мусульман стала попытка разоружить в Бакинском порту офицеров «Дикой дивизии», привезших для похорон тело своего сослуживца — сына знаменитого нефтяного магната Г.-З. Тагиева, погибшего в ходе аналогичного армяно-мусульманского столкновения в Ленкорани. После четырех дней безжалостной резни (24–29 марта), погромов, пожаров и обстрелов мусульманских кварталов с моря и с воздуха, когда судовой артиллерией «Баксовета» была уничтожена даже джума-мечеть, мусульманское население массово бежало из города, оставив на разоренном пепелище по разным оценкам свыше 10 тысяч трупов своих родных и близких, в том числе женщин и детей. Посланные вслед отряды дашнаков совершили аналогичные зверства в Шемахе, Кубе и селах по пути следования. Гражданская война на Кавказе — началась!

Толпы беженцев спасались в Дагестане, где в свою очередь 24 марта по призыву лидера Дагсектора «Союза объединенных горцев Кавказа» и командира Дагестанского конного полка Нух-бека князя Тарковского полковники Нахибашев и Алиханов с аваро-казикумухской милицией, «мюридами» Гоцинского и самодельным бронепоездом капитана Бжезинского зачистили Петровск и Дербент от большевиков Дахадаева и Буйнакского, грабивших состоятельных горожан. Следом в столицу Дагестана Темир-хан-Шуру прибыла и азербайджанская делегация с просьбой как встарь защитить мусульман Ширвана. Безутешный отец, 90-летний старец Гаджи-Зейналабидин Тагиев разослал телеграммы с призывом о помощи ко всем «братьям-мусульманам». В Дагестане партнером Тагиева по рыбным промыслам был сам Нух-бек Тарковский, а покойный сын имел родственников своей аварской матери и сослуживцев. Весть о резне мусульман всколыхнула горцев — ее жертвами стали и таты-мусульмане, и лезгины, и прочие дагестанцы, жившие и работавшие в Бакинской губернии. Встретив горячую поддержку религиозных лидеров и Национальных комитетов, Дагисполком постановил: «Выступить всему Дагестану против Баку (Бакинской коммуны) и биться до единого человека…».

«Исламская» армия против «Красной»

Особенно рвался в бой имевший пострадавших в Баку «Милли-комитет» Самурского округа, даже снявший для похода орудия Ахтынской крепости. Активные сборы добровольцев проводились в Кюринском, Кайтаго-Табасаранском и других округах, Темир-хан-Шуре и даже Хасав-юрте. В начале апреля 1918 года из Дагестана на Баку по железной дороге выдвинулись части двух конных полков общей численностью до 1500 сабель и около 1000 добровольцев с четырьмя горными орудиями и таким же количеством пулеметов под командованием полковников М. Джафарова и Д. Мусалаева и при общей координации начштаба генерала П. Лазарева. По всему пути следования до станции Хырдалан (ныне в черте Баку, на проспекте Гейдара Алиева) к ним примыкали малобоеспособные татско-азербайджанские формирования, создававшие видимость многочисленности. После безрезультатных переговоров с делегатами «Баксовета» 8–9 апреля 1918 года в пригороде Баку у Баладжары развернулись ожесточенные бои, в ходе которых, обстреляв из артиллерии бронепоезд «Баксовета», полторы тысячи дагестанцев пошли в атаку на позиции 10000 дашнакских головорезов и революционных матросов, располагавших многочисленной артиллерией. Нет нужды объяснять, что полторы тысячи горцев не могли разбить целую армию и захватить большой город и 10 апреля были вынуждены отступить в Дагестан, но демонстрация решительности имела больше морально-политическое значение, подтвердив боевое содружество мусульман «Дикой дивизии».

Стало ясно, что для возмездия «Баксовету» нужно ждать подхода османских войск. В этих условиях «Союз объединенных горцев Кавказа», сформировав 2-е «Горское правительство», направил за поддержкой и признанием к германо-турецкому командованию делегацию Гайдара Бамматова, Магомед-кади Дибирова и Зубаира Темирханова, обнародовавших в Стамбуле манифест о независимости «Горской республики». Через месяц, 28 мая 1918 года, независимость объявила и Азербайджанская демократическая республика. Османы незамедлительно признали обе республики, а прибывший 25 мая в Гянджу во главе 15-й Чанаккалинской дивизии младший брат османского главнокомандующего Энвер-паши, Нури-паша, приступил к формированию османо-азербайджано-дагестанской «Кавказской исламской армии» для похода на Баку.

Но и в Баку не собирались дожидаться объединения у стен «коммуны» османских сил с молодыми мусульманскими республиками. А потому красно-дашнакский «Баксовет» решил сам напасть сразу на всех. Ведь только успешная война и грабеж сельской местности могли спасти от голода «коммунаров», так и не сумевших наладить мирную хозяйственную жизнь, несмотря на национализацию банков, судоходных компаний, рыболовной и нефтяной индустрии. Сведя воедино все отряды и банды, «Бакинская коммуна» 15 апреля 1918 года объявила о создании «Кавказской Красной армии», составившей, по разным оценкам, 13–18 тысяч человек, из которых свыше 80 % (по иным данным свыше 90%) — армяне. Связавшись по радио с астраханскими товарищами и согласовав план совместного удара по Дагестану, они уже через два дня отплыли на завоевание Петровска. Пользуясь беспечностью рассредоточившихся горцев и пассивностью горожан, войска «Баксовета» на рассвете 20 апреля скрытно высадились к югу и северу от города и, разгромив в течение дня силы князя Н. Тарковского, овладели Петровском. 24 апреля пал Дербент. 23–25 апреля во главе с У. Буйнакским прибыли астраханские интернациональные бригады «красных мусульман» в фесках, «венгерских бойцов», «краснокитайцев», калмыков и поляков, намереваясь двигаться к Хасав-юрту. Но в Хасав-юрте делать уже было нечего. Орудовавший в Чечне энергичный и бескомпромиссный шейх Узун-Хаджи Салтинский еще 22 апреля ответил на потерю Петровска полным разгромом и сожжением Хасав-юрта, остававшегося последним русским поселением в округе, еще не уничтоженным чеченцами. В свою очередь, люди кадирийского шейха Али Митаева успешно разобрали железнодорожное полотно, чтобы прервать движение по нему войск на Чечню. Однако попытка контратаки на Петровск сил Н. Гоцинского 27 апреля обернулась катастрофой для горцев, попавших под шквальный огонь пулеметов и орудий каспийской флотилии, поддерживаемых двумя гидросамолетами. Оставив на поле боя 1200 убитыми, они поспешно бежали в горы. 5 мая красноармейцы без боя вошли в покинутую «Горским правительством» Темир-хан-Шуру, установив власть ревкома Дж. Коркмасова и его зама военкома М. Дахадаева. К лету власть большевистских «совдепов» была установлена везде, кроме Самурского и Аварского округов. Таким образом, в момент своего международного признания Турцией, а затем Германией, «Горская республика» оказалась по сути разгромлена большевиками.

Успехи на севере очень вдохновили «бакинцев», немедленно двинувшихся и на юг, в богатую хлебом Myгань, Сальян и Ленкорань, где также была провозглашена советская республика. В мае энтузиазм привел руководство «Баксовета» к «наполеоновскому плану» наступать на Елизаветполь (Гянджу) и далее на Тифлис. «Нужно торопиться, чтобы там, а затем и дальше вызвать восстание армян», — сообщал в Москву 24 мая Степан Шаумян, беззастенчиво отбросив идеалы «интернационала».

Уже 6–10 июня «Кавказская Красная армия» выступила на Гянджу, 12-го с боями заняла Кюрдамир, а 16–18-го июня у села Карамарьям нанесла поражение авангарду мусульман, потерявших около 1000 человек. Путь этот сопровождался мародерством и насилием над женщинами, а подчас и подростками. Однако к концу месяца у Гекчая сконцентрировались основные силы «Кавказской исламской армии», которые в ходе ожесточенных боев 27–30 июня наголову разбили «Кавказскую Красную армию», потерявшую свыше 5000 убитыми, и полностью перехватили инициативу. Уже 2 июля дезорганизованный противник сдал Ахсу, 8–10-го июля мусульмане с боями освободили Кюрдамир, а 20 июля — Шемаху, а красно-дашнакские части беспорядочно и поспешно отступали, а по сути, в панике бежали к Баку. «Кавказская красная армия», разъедаемая массовым дезертирством, развалилась.

Одновременно с продолжающимися боями на Бакинском направлении, для поддержки «Горского правительства» и формирования из горцев новых частей «Кавказской исламской армии» в Дагестан из Гянджи был направлен «мухаджирский батальон» во главе с полковником балкарского происхождения Исмаилом Хакки Баркуком (Джерештиевым). Перевалив через Кавказский хребет, этот радушно встреченный горцами пеший отряд немногим более 500 человек быстро занял брошенные русские крепости — в Ахты, Гази-Кумухе, Гунибе и Хунзахе. Небольшая группа турецких инструкторов во главе с подполковником Шукри-беем отправилась в Ведено помогать чеченцам и ингушам вести незатухавшую борьбу с казаками, попутно создавая всюду ячейки партии «Иттихад ва тарраки» («Единение и прогресс»).

Крах бакинских комиссаров и «Диктатура Центрокаспия»

Помощь из Астрахани оказалась незначительной, большевистский «Баксовет» во главе с Шаумяном стремительно терял власть, ибо дашнакские силы, служившие его опорой из инстинкта самосохранения, теперь по тем же соображениям стали искать себе новых покровителей — англичан. Скованные «Брестским миром» большевики не могли пойти на открытый сговор с англичанами, не спровоцировав немцев на возобновление войны. Поэтому еще 30 июня Советское правительство В.И. Ленина повело тайные переговоры с Германией, соглашаясь уступить долю нефти в обмен на удержание османов от захвата Баку, в противном случае большевики грозились при падении города поджечь и взорвать все нефтепромыслы, чтобы не достались никому. По поручению Ленина о ходе переговоров Шаумяна «заботливо» информировал И.В. Сталин, непрестанно задерживавший у себя для обороны Царицына (Волгограда) почти все, что отправлялось по Волге из центра для поддержки «Баксовета». Но было поздно: османы подходили к Баку, и 25 июля на чрезвычайном расширенном заседании «Баксовета» блок дашнаков, эсеров и меньшевиков принял резолюцию о приглашении в Баку англичан. Считая падение города неизбежным, отказавшиеся участвовать в рыхлой коалиции большевики в знак протеста объявили о сложении полномочий своего «Совнаркома» и собрались бежать морем в Астрахань, прихватив с собой все «госимущество Советской России»: оружие, снаряжение, продовольствие, ценности и деньги. Однако вечером 31 июля отчалившие суда большевиков были настигнуты Каспийской флотилией и силой возвращены в порт Баку, а Шаумян арестован «за дезертирство». Власть в осажденном с суши Баку захватил Каспийский флот, объявивший «Диктатуру Центрокаспия» и удерживавший ее при поддержке британского корпуса вплоть до взятия города «Кавказской исламской армией» 15 сентября 1918 года.

Продолжение следует…

Увековечим память Вазифа Мейланова

обращение к главе Дагестана Сергею Алимовичу Меликову

10.04.2025 19:36

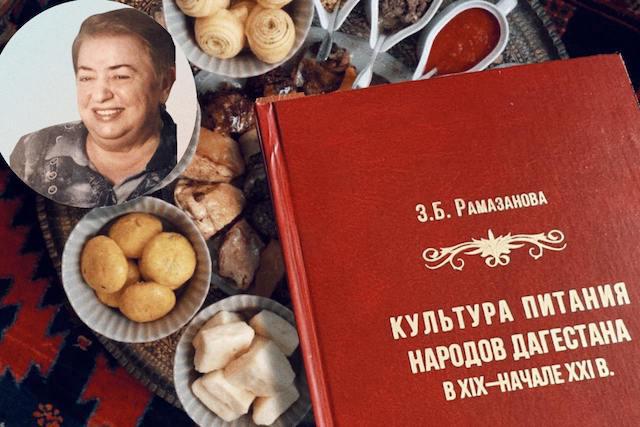

Дагестанцы едят чужую пищу

об этнической кухне в интервью с доктором исторических наук

02.03.2025 00:52