Дагестанцы едят чужую пищу

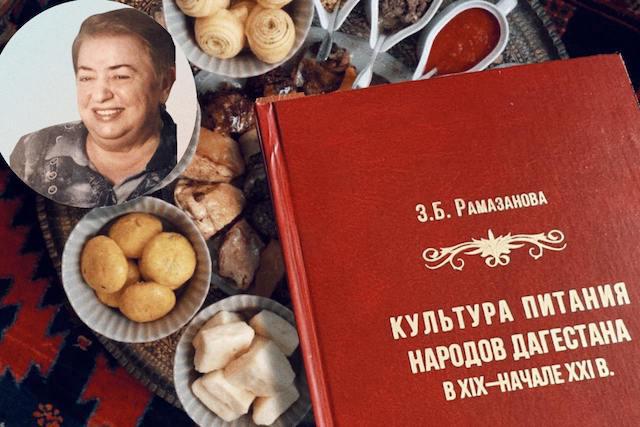

02.03.2025 00:52Разговоры о сохранении исконно дагестанской кухни привели «НД» в кабинет ведущего научного сотрудника отдела этнографии Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН, хозяйка которого — доктор исторических наук Зоя Буттаевна Рамазанова — много лет занимается исследованием еды жителей нашей республики. У нас было много вопросов, в том числе от читателей, на часть из них Зоя Буттаевна ответила в интервью, а по всем остальным рекомендовала обращаться к научным работам.

Опубликовано 7 февраля 2025 года в №7 газеты «Новое дело»

— Где родились, кто родители, какое образование получили?

— Родилась в селе Новокули, Новолакский район. Родители учителя. Окончила школу с медалью, поэтому, сдав только один экзамен, поступила в Ленинградский университет имени Жданова на исторический факультет. Проучилась там с 1968 по 1973 годы. Это была моя детская мечта. Там жил мой дядя, он окончил там архитектурный институт, работал архитектором.

— Почему занялись историей дагестанской еды?

— Я этнограф. Жилища, поселения, одежда, еда — это основные компоненты материальной культуры. Моим научным руководителем был Загир Османович Османов. Он занимался исследованием традиционного хозяйства и материальной культуры, чем начала заниматься и я. Моя кандидатская диссертация была посвящена земледелию лакцев. Туда входит не только история земледелия, но и обычаи и обряды, связанные с земледелием, и обрядовая пища.

— Дагестанцы сформировали еду или еда сделала дагестанцев?

— Еду формирует среда обитания. Например, так же, как и жители Памира, дагестанцы держали скот, выращивали горные культуры, сады, но террасное земледелие у нас лучше развито. Что вам дает среда обитания, тем вы и будете довольствоваться. И, естественно, вы привыкаете к соответствующим вкусовым традициям. В народе было такое проклятье: «Чтобы ты ел всю жизнь чужую еду».

— Современные дагестанцы питаются своей едой?

— Очень много чужого. Поэтому у нас пошли, по-моему, все эти болячки. Мы, горцы, например, столько углеводов не ели.

— Какое самое древнее блюдо дагестанцев?

— Жареное зерно ячменя, пшеницы и ржи. Я в детстве ела такое. Оно чуть-чуть раскрывается, типа попкорна. Мужчины жареное зерно брали с собой в дорогу, потому что это было очень удобно, сытно и полезно. Из жареного зерна на водяных мельницах делали толокно, которое могли мешать с сырой водой, маслом, лепить и есть вместе с сыром.

— Хинкал — это дагестанское блюдо?

—Тонкий хинкал принесли кочевники из Средней Азии, у которых есть лапшевидные изделия. А традиционный хинкал — это дагестанское блюдо. В Цумадинском районе, например, есть село Инхоквари, рядом с которым есть источник с большим содержанием соды. Когда тесто месишь на этой воде, оно набухает. Оттуда, видимо, пошел традиционный пухлый хинкал. Сейчас в него добавляют соду. У аварцев 6–7 разновидностей хинкала. У лакцев есть т.н. чабанский хинкал, который мужчины готовят. На руку наматывают тесто, отрывают кусочки и кидают в котел. Лакские женщины готовят ракушечный хинкал, который лепили не на доске, как сейчас, а на ладони, это сложнее. Разновидностей хинкала у горцев много, их описание дано в моей книге «Культура питания народов Дагестана в XIX—начале XXI в.».

— Шашлык — это дагестанское блюдо?

— Нет. Он из Передней Азии пришел — Турция, Сирия, Иран. Кебабы и шашлыки — все их. Если кто-то думает, что у горцев было много мясных блюд, он заблуждается. В Дагестане не было много свежего мяса. Горцы ели свежее мясо только осенью, во время забоя скота.

— Дагестанская кухня имеет структуру — первое, второе, третье?

— Нет. У нас обычно все это совмещается в одном блюде.

— Сильно ли отличаются по технологии приготовления старые блюда от современных «потомков»?

— Конечно! Тогда и компоненты были другие, качественные, и готовили с душой. Тот же самый хинкал из кукурузной муки. Сейчас редко кто готовит как положено. Сейчас туда добавляют обычную муку, соду и чуть-чуть кукурузной муки. А наши предки готовили только из кукурузной муки. И кукуруза была желтая или белая. Я тоже готовлю только из кукурузной. Потому что я этот содовый вкус не понимаю. Кстати, ботлихцы делали муку даже из сушеных, поджаренных и промолотых на мельнице груш для блюда «гуни». Или, например, возьмите тянущиеся чуду, которые в разных селах Гунибского района называют «ботишал» и «беркал». Сейчас туда добавляют соду и голландский сыр. Раньше часто использовали и бобовую муку.

— Бобовая мука?

— У нас выращивали черные бобы. Когда в 80-е годы я ездила в экспедицию, еще видела, как сеяли черные бобы. Из них делали муку. Вкус специфический, но приятный. Получался особый хинкал. Там нет такой клейковины, скажем, как у зерна, и тесто так же лепить не получается. Делали типа густой болтушки, добавляли яйцо, пряности и сразу кидали в кипяток. Получались шарики, которые назывались хинкалом из бобовой муки.

— Тмин и лен выращивали?

— Тмин растет как зонтичная культура. Где-то к концу второй половины августа созревает. Когда бываю в горах, собираю его. Лен у нас растет не текстильный, а масличный лен-кудряш. Это тоже теплолюбивое растение. Его сеют на «теплых» участках.

— Коноплю и мак культивировали?

— Конопля в быту дагестанцев применялась двух видов: выращенная из семян (весенний посев называлась), из нее получали хорошие волокна, которые шли на изготовление текстиля. Зерна использовались в десертах. Это, скажем, сладости типа халвы. Их скрепляли медом вместе с орехами, с косточками всякими. А вот мак мы не выращивали.

— Если перейти на овощи?

— Выращивали чеснок, лук. Морковь была у нас другая, фиолетовая и белая. Я помню ее по детству, она была очень вкусная, сладкая. Очень жаль, что тот сорт моркови исчез. Бурак выращивали, его листья тоже шли в начинку для чуду.

— Черемшу использовали?

— Черемша — это дикорос. Весной молодежь специально ходила в лес на сбор черемши, посвящая этому местные праздники. С песнями, с танцами. Черемшу сушили. Горцы считают, что она полезна, особенно детям, для очищения кишечника. Кумыки обычно едят корни черемши, делая из них маринады и соления. А горцы обычно используют листья.

— Какие были напитки в дагестанской кухне?

— В основном хлебные. Например, буза из проросшей пшеницы. Сначала делается жидкое тесто, из которого пекутся лепешки, затем их сушат. Это как полуфабрикат. Ломают на кусочки, заливают кипятком на несколько дней, потом добавляют чуть-чуть солода и процеживают. Когда буза свежая, она очень вкусная и не кислая. Есть какой-то небольшой процент алкоголя. Обычно это холодный напиток. Позже начали добавлять туда чуть-чуть соды, чтобы она припенилась, и сахарный песок.

— На местном рынке предлагают горный чай. У нас был такой напиток?

— Самих кустов чая у нас не выращивали. Но вот отвар горцы пили всегда, очень полезный. Туда входили чабрец, мята. Горную мяту вы, наверное, не видели, она с таким тонким ароматом, очень вкусная. Туда добавляли сушеные ягоды брусники, черники, голубики.

— У дагестанцев были десерты?

— Десертом считалось то же самое толокно, когда его делали на масле и чуть-чуть добавляли мед или сахар. Для детей отдельно делали всякие вкусности из теста, разные каши, баловали.

— В вашей книге 2017 года есть фото оладий. Это дагестанское блюдо?

— Мы еще вкуснее готовили: туда входили молоко и яйца, добавляли перетертый чабрец. Мелко-мелко крошили нутряной жир, который сушится кругом, и все это болтушкой сбивали. Замешивали с мукой и жарили. А противень или сковородку маслили курдюком, не маслом.

— В ваших работах встречается описание обрядовых блюд, они сохранились?

— Лакцы сохранили обычай на праздник весны печь хлеб «барта» — с запеченным внутри яйцом и утыканный орехами, изюмом, горохом и т.п., в виде антропоморфного или зооморфного изображения, где яйцо запекалось на месте живота. У древних народов козлу присваивалась большая оплодотворяющая и плодоносящая сила. Яйцо символизировало плодородие и благополучие. В селе Ругуджа пекли хлеб-гор в виде большого калача из пресного теста, начиненного черными бобами. Андийцы в селе Зило добавляли в такой хлеб вареные яйца. Цезы на праздники выпекали хлебцы типа бублика диаметром 20–30 см — «игби». Их собирали на одну палку с домов по всему селу. Чем-то они мне напоминают скандинавский сухой кислый хлеб. У даргинцев ритуальный хлеб тоже украшали яйцами. Для мальчиков пекли хлеб треугольной формы («чуттукьяча»), для девочек «нача» в виде человеческой фигуры. Вместо глаз ставили вареные яйца в скорлупе. Иногда пекли хлеб в виде лошадки. На эти хлебцы накладывали халву «бакъукъ» или другие сладости и давали детям.

— Наши читатели перед интервью писали нам про каши. Например, аварская «нагьла эх», лакская «аьрччап», кто-то вспомнил «бутугь». Один из читателей пишет, что лет 20 не встречал «сухъта».

— Сейчас эти каши тоже можно встретить. Например, аварскую «нагьла эх» делали из остатков топленого масла. Хозяйки применяли экономические хитрости, добавляя толокно в разогреваемое масло, чтобы тяжелые элементы оседали внизу. Лакская «аьрччап» — это разогретое молоко с творогом, доведенное до тянущейся кашицы. Затем все выливали на обсыпанный толокном поднос. Ели, макая в масло или урбеч, разбавленный маслом, в середине кашицы. Распространена была каша на отваре сушеных абрикосов с добавлением муки или толокна, называемая «куракул карш» или «бурада» (по-аварски), «бурувссаннуйх ккурч» (по-лакски), «курек калакаш» (по-даргински.). Из ячневой или кукурузной крупы крупного помола лакцы готовили кашу «хъурунхъусса». Сначала варили сушеное мясо (кость, язык, сердце, курдюк), затем засыпали в этот бульон крупу. Готовили жидкое блюдо «хъувхъунакь» (крупяной суп), ели, добавив молоко.

— Урбеч — это дагестанское блюдо?

— Да, но называли его по-разному. Лакцы говорят «турт». Сейчас урбеч из чего только не делают, даже из кокосов. Изначально урбеч делался только из зерен льна, а потом стали делать из косточек абрикосов.

— У нас были рыбные блюда?

— В отличие от приморского Дагестана у горных жителей рыба не была повседневной едой, потому что ее было не так много в реках. Это как забава. Они ловили форель, обмазывали глиной и готовили на костре. Я тоже так делала в детстве.

— В какой период мы утратили большую часть дагестанских блюд?

— После развала СССР. Как открылась граница, оттуда стали всякие рецепты поступать, особенно из Турции. И оттуда пошел новый общепит. Раньше столько восточных кафе и ресторанов не было у нас. Были столовые. В Махачкале были два ресторана: «Лезгинка» и «Кавказ». В XIX веке были всякие рюмочные. Их держали в основном армяне и русские. Потом тихо эти заведения начали скупаться нашими дагестанцами. У меня даже материал есть с указанием всех владельцев таких заведений.

— В горах традиционных крепких напитков много было?

— Нормально. Водка была, вино было. С принятием ислама вино запретили. Наши виноградарские селения выжимали сок и кипятили. Ему не давали бродить.

— Дагестанские народы обменивались продуктами?

— Конечно. Топленое масло и сушеное мясо были как деньги, на них меняли сухофрукты, свежие фрукты на мануфактуру. Для обмена были специальные мерки, объемы и размеры которых утверждались по общему совету старейшин. Цудахарцы почему знают лакский язык? Они постоянно ездили в Лакию, продавали свои фрукты.

— Горцы пользовались ножами и вилками? Какие были столовые приборы?

— Нет, это для них непривычно. Ножом хозяин семейства пользовался, чтобы распределять мясо между сидящими за столом детьми. Пользовались ложками. Если ели хинкал, использовали деревянные палочки.

— Наши этнокафе помогают восстановить дагестанскую кухню? Или они культивируют миф?

— Они, по-моему, на этой приставке «этно» хорошо спекулируют, извините, конечно. Они делают так, чтобы быстрее продать. Например, лакские, а точнее кулинские чуду «къячи» продают в Махачкале совсем другие. Раньше из теста делали круглую чашу размером из расчета на одного человека. Внутрь клали фарш из рубленого мяса, который хранился в сывороточном уксусе, не портясь даже год. Чуть-чуть отжимали уксус, раскладывали мясо внутри чаши из теста и сверху прикрывали лепешкой с дырочкой. Ставили в печь. Чуть-чуть пропечется, вытаскивали, подливали туда тот же сывороточный уксус и доводили мясо до кипения, как суп. Вот так и подавали. А сейчас в кафе предлагают сырую сыворотку залить внутрь лепешки с фаршем. Это же нарушение рецепта!

— Можно ли на основе ваших научных работ составить список рецептов основных дагестанских блюд, чтобы охранять их как материальное наследие?

— Кому это сейчас нужно? Сейчас даже фестиваль традиционной дагестанской кухни никто не проводит. У меня сейчас накопился материал с более чем 150 фотографиями. По просьбе коллег на карте Дагестана мною были отмечены традиционные блюда. Все это опубликовать стоит очень дорого. Одна из сетей дагестанских кафе давно с моего разрешения опубликовала книгу, которую выставила в московском ресторане. Дагестанский бизнес не хочет показывать, как положено готовить настоящие дагестанские блюда.

— К вам не обращаются Минкульт или Минтуризма с заказом на исследования и публикацию ваших работ? Это же сохранение нематериального наследия.

— Не обращались.

Выше гор — только любовь

завершились съемки сериала «Гордость» для Wink от создателей «Актрис», «Балета» и «Психа»

08.12.2025 16:31

Минэнерго предлагает 60 млн рублей за новую схему газоснабжения Дагестана

госзакупки

08.12.2025 01:05